С чего всё начиналось? Попытки разгадать секрет китайского фарфора

Первые фарфоровые изделия появились в Древнем Китае. Принято считать, что знакомый нам тонкий белоснежный фарфор был открыт во времена династии Тан (618-907 гг. н.э.).

До 18 века Европа зависела от китайского импорта. Фарфор восхищал европейцев своей белизной, тонкостью и почти мистической прочностью. Он очень высоко ценился и стоил дорого: европейцы платили за него золотом, земельными участками и деревнями вместе с населением. Они даже обрамляли фарфор золотом и использовали в качестве ювелирных украшений.

Удивительно, что в «секретной» формуле китайского фарфора нет ничего сложного: каолин, кварц и полевой шпат. Но европейским мастерам, которые с древних времён производили керамику, получить тот самый фарфор так и не удавалось.

Первыми, кто разгадал секрет «белого золота» в Европе, стали немцы: в 1708 году в Саксонии был открыт рецепт твёрдого фарфора. У Франции сложилась своя история — она привела к появлению нового вида этого материала.

Мягкий фарфор — изобретение французских мастеров

Во Франции долгое время не могли обнаружить месторождения каолина — ключевого компонента для твёрдого фарфора. Это обстоятельство заставило мастеров искать обходной путь. Так в 1730-х годах появился мягкий фарфор, также известный как фриттовый.

Название «фриттовый» фарфор получил от своего ключевого компонента — фритты. Фритты могут иметь самые разные составы. Как правило, это смесь минералов (песок, кремень, селитра, морская соль, сода, квасцы, толчёный алебастр), которые при обжиге образуют стекловидную массу. В состав часто добавляли молотое стекло, тальковый камень и даже мел.

По сравнению с классическим твёрдым фарфором, мягкий фарфор имеет тёплый белый оттенок с кремовым подтоном. Мягкий фарфор обжигают при более низких температурах, поэтому он получается менее прочным, чем твёрдый аналог.

Первыми крупными производителями мягкого фарфора стали мануфактуры в городах Сен-Клу, Шантийи и Меннеси.

Сен-Клу — одна из старейших французских мануфактур, основанная около 1670 года. Первые образцы мягкого фарфора датируются 1690-ми годами, а уже к 1702 году Сен-Клу официально получила королевское разрешение на производство фарфора.

Именно здесь были заложены основы французского стиля: рельефные элементы, пасторальные сцены, растительные орнаменты, скульптурные формы.

Фабрику Шантийи основали в 1725 году под покровительством Луи-Анри, герцога Бурбонского. Луи-Анри был двоюродным братом Людовика XV и страстным коллекционером китайского и японского фарфора.

Поэтому мануфактура имитировала восточные образцы и изготавливала изделия в стиле шинуазри. Они отличались изяществом и тонкой росписью.

Шинуазри — декоративный стиль, вдохновлённый искусством Китая, Японии и Юго-Восточной Азии. Это европейская «стилизация» восточного искусства. На таких изделиях часто изображены восточные пейзажи и сюжеты (лодки, мостики, павильоны, люди в национальной одежде, водопады, горы), экзотические цветы, птицы и драконы, узоры и завитки.

Мануфактура Меннеси существовала с 1745 года и славилась миниатюрными изделиями (чашечки, кувшинчики, коробочки) с пастельной цветочной росписью, чаще всего без золочения.

Одна из самых узнаваемых форм у Меннеси — чашки и супницы trembleuse (в переводе с французского — «дрожащий») с особым бортиком в блюдце, который удерживает чашку и не даёт ей соскользнуть.

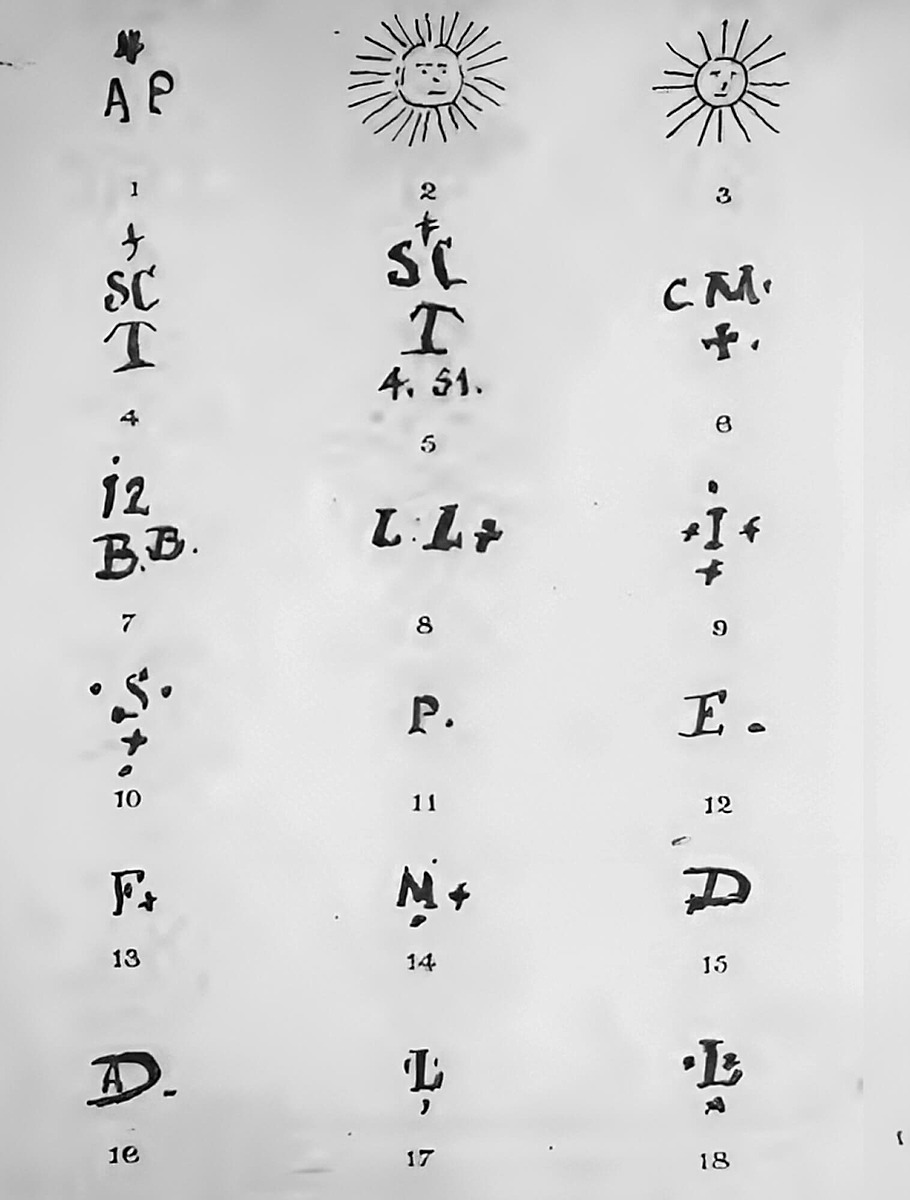

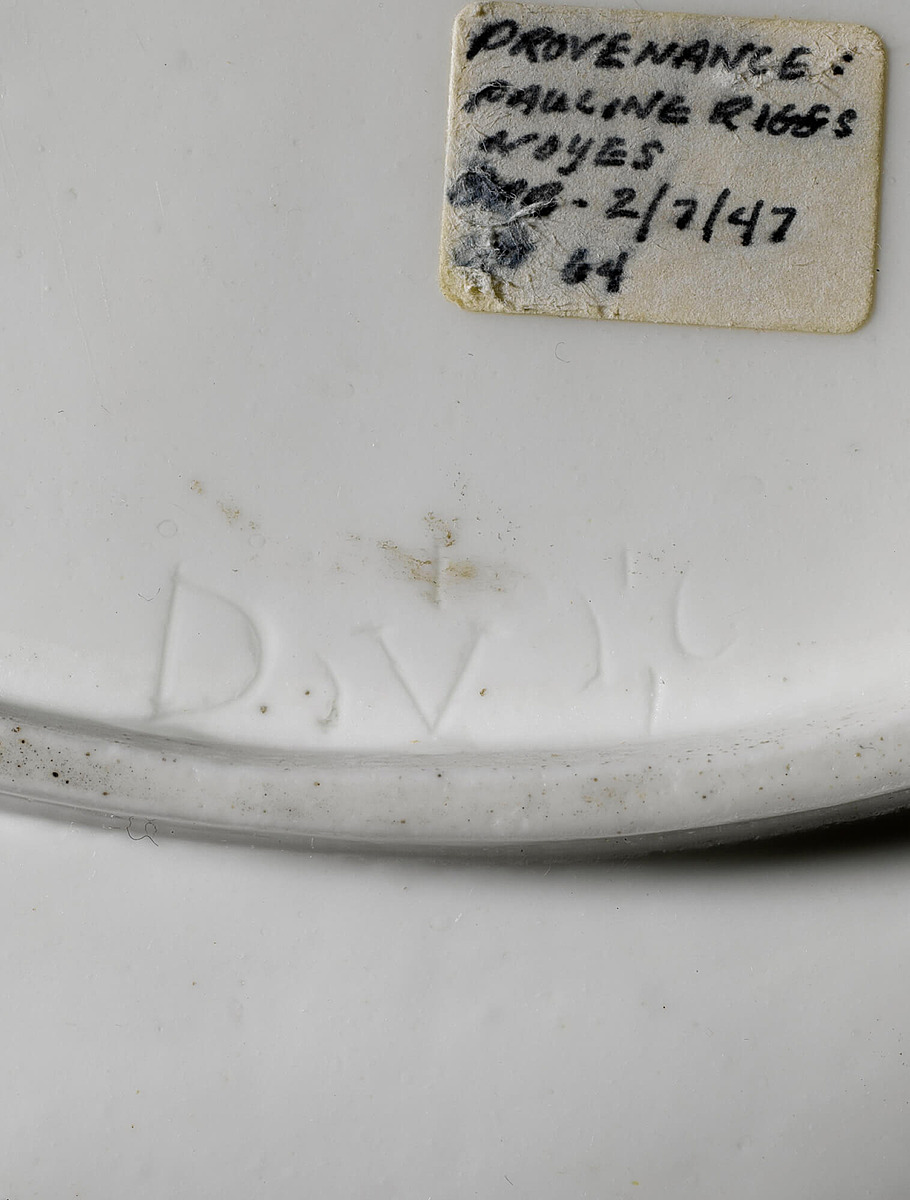

Изделия с клеймами мануфактуры Меннеси — большая редкость и предмет особого интереса коллекционеров. Главная причина их уникальности — камерный масштаб производства. Мануфактура Меннеси выпускала немного изделий по сравнению с Шантийи или Сен-Клу, поэтому чётких правил маркировки не было: клейма ставились разные, а нередко и вообще отсутствовали.

Севрский фарфор

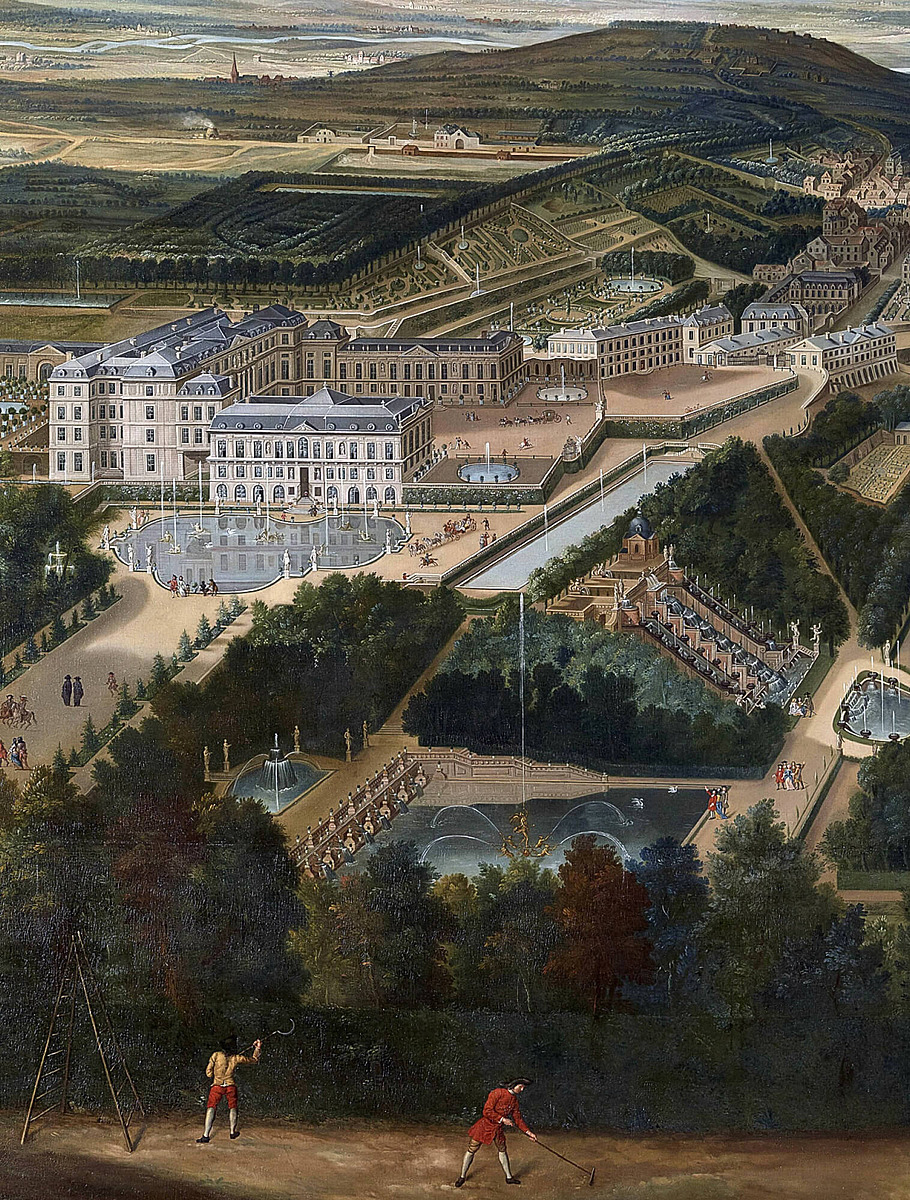

В 1740 году производство фарфора началось в замке Венсенн — королевской резиденции на восточной окраине Парижа. Здесь продолжали создавать мягкий фарфор, вдохновлённый эстетикой Шантийи и Меннеси. В 1759 году мануфактуру взял под покровительство король Людовик XV, и производство перенесли в город Севр, расположенный на юго-западе от Парижа, недалеко от Версаля.

Тогда фабрика получила статус Королевской фарфоровой мануфактуры Франции и особые государственные привилегии. Так, примерно до 1780 года Севр обладал монополией на многокрасочную роспись фарфора (т.е. использование нескольких цветов в декоре) — конкуренты могли производить только монохромные изделия.

Севрские художники и скульпторы часто создавали самые простые бытовые предметы. Например, жардиньерки — кашпо для цветов, вдохновлённые формой ящика для садовых деревьев. Или простые чашки в форме стакана, которые назывались «литрон» в честь деревянного мерного стакана для сыпучих продуктов.

Дизайн французского фарфора быстро адаптировался к изменениям моды и вкусам общества. Например, под влиянием художника Франсуа Буше на фарфоре начали изображать купидонов.

Отдельным направлением была роспись в «камейном» стиле, популярная с 1740-х до 1760-х: монохромный рисунок с изображением цветов и купидонов в голубых, зелёных, розовых оттенках.

Оттенок «розовый Помпадур» был особенно популярен: этот тренд задала фаворитка короля Людовика XV мадам Помпадур.

А на изделиях конца 18 — начала 19 века можно увидеть атрибутику Великой Французской революции: трёхцветные ленты, дубовые листья, васильки, пики и другие символы.

Чем ещё отличается дизайн севрского фарфора?

- яркие фоны: королевский синий, розовый, зелёный, бирюзовый;

- зарисовки из жизни простых людей*: повседневные сцены с моряками, рыбаками, торговцами и другие сюжеты;

- обилие позолоты;

- объёмный лепной декор;

- интерпретации китайского фарфора (стиль шинуазри);

- севрский фарфор выглядит подчёркнуто роскошным, нарядным, богатым из-за множества декоративных элементов.

Интерес к жизни простолюдинов появился у аристократии под влиянием эпохи Просвещения (18 век) и идей Великой французской революции. Философы, писатели, скульпторы, живописцы воспевали простоту и естественность, вдохновляясь жизнью народа. Севрская мануфактура хоть и оставалась элитарной, но адаптировалась к новой культурной и социальной повестке.

Сервиз Людовика XVI, состоящий из 445 предметов, считается одним из самых дорогих сервизов когда-либо созданных. Мастера Севра работали над заказом короля более 10 лет, и часть сервиза была закончена уже после его казни. В 1811 году сервиз выкупил Георг IV и с тех пор он является частью коллекции британской королевской семьи и хранится в Букингемском дворце.

С конца 1760-х годов, после открытия каолина в Лиможе, мануфактура начала осваивать технологию твёрдого фарфора. Таким образом, Севр стал уникальным местом, где в разное время выпускали оба вида фарфора — с сохранением фирменного художественного стиля.

Севр во Франции считается первопроходцем и эталоном даже в наши дни.

Лиможский фарфор

В 1768 году близ Лиможа были обнаружены месторождения особого каолина. Это открытие стало революцией: теперь Франция могла производить твёрдый фарфор на своей земле. Так появился прочный, тонкий, белоснежный лиможский фарфор.

Промышленное производство фарфора в Лиможе началось в 1770 году, когда компания «Масси, Греллет и Фурнейра» первой начала работать с местным каолином. Эксперименты с твёрдым фарфором оказались перспективными, но осваивать новую технологию было сложно и дорого. Тогда владельцы решили продать компанию королю, однако на тот момент сделка не состоялась.

В 1777 году фабрику поддержал граф д’Артуа, брат Людовика XVI. В благодарность он попросил маркировать изделия его инициалами — C.D. (Comte d’Artois). Сегодня изделия с такими клеймами из Франции высоко ценятся как первые редчайшие образцы лиможского фарфора.

К 1784 году интерес к производству проявил сам Людовик XVI — король выкупил фабрику и присоединил к Севрской мануфактуре. Обжиг по-прежнему происходил в Лиможе, а роспись — в Севре. Но после Французской революции монополия Севра на роспись фарфора была отменена, и частные фабрики получили больше свободы. Лимож наполнился новыми мануфактурами.

Лиможский фарфор отличается:

- кипенно-белым цветом с холодным голубым подтоном;

- тонкостью — толщина стенок изделий варьируется от 1 до 3 мм;

- высокой прочностью и одновременно лёгкой прозрачностью.

До сих пор клеймо «Porcelaine de Limoges» (Фарфор Лиможа) во Франции и во всём мире считается символом качества. Эту маркировку могут официально использовать около 30 фабрик, расположенных во Франции.

Хотя Лимож — признанный центр фарфора во Франции, Севрский фарфор по-прежнему ценится за своё культурное и художественное наследие. Мануфактура до сих пор работает под патронажем государства. Лиможский фарфор более известный, но при этом не менее утончённый.

Самые значимые бренды в истории французского фарфора

История французского фарфора — это не только королевские мануфактуры, но и выдающиеся частные фабрики. Некоторые из них не просто повторяли традиции, а формировали совершенно новые подходы к дизайну, декору и технологии.

Haviland (основан в 1842 году)

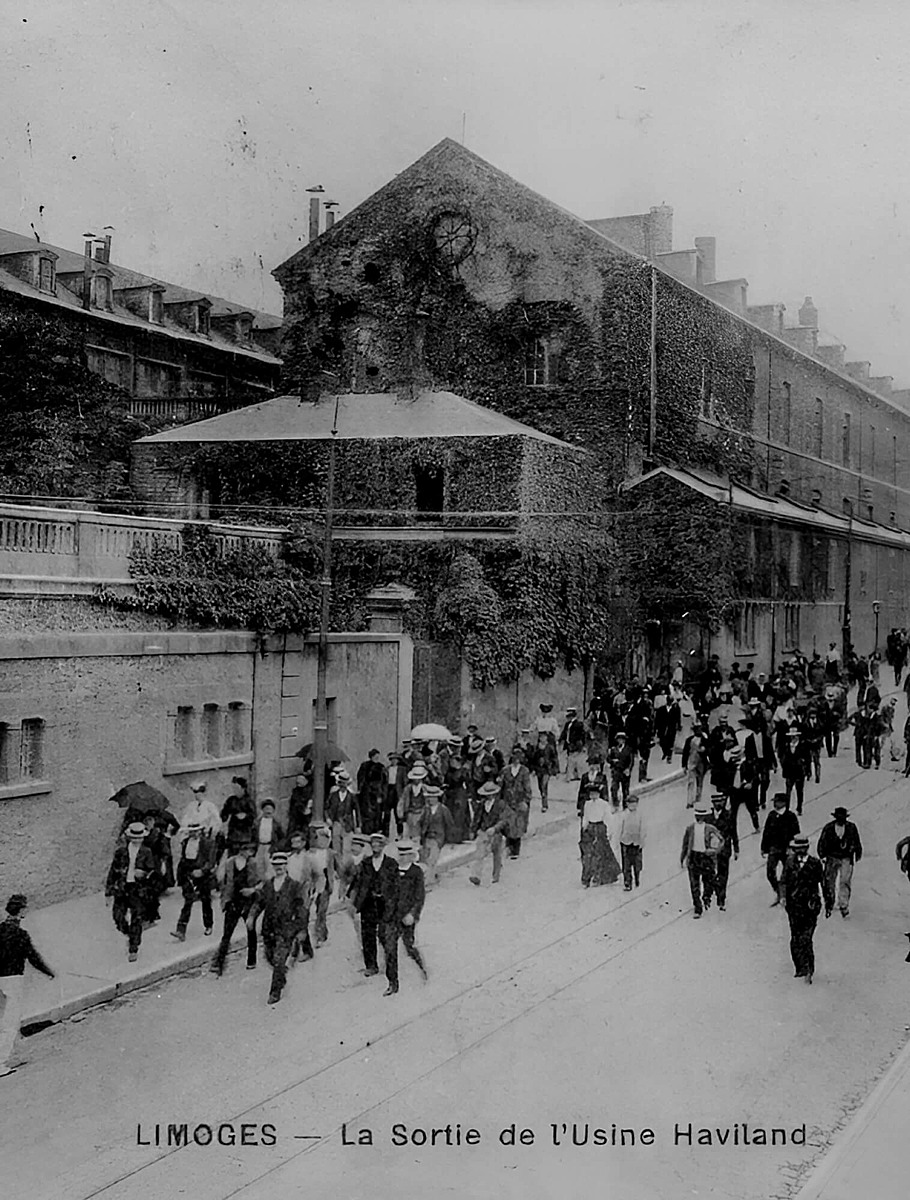

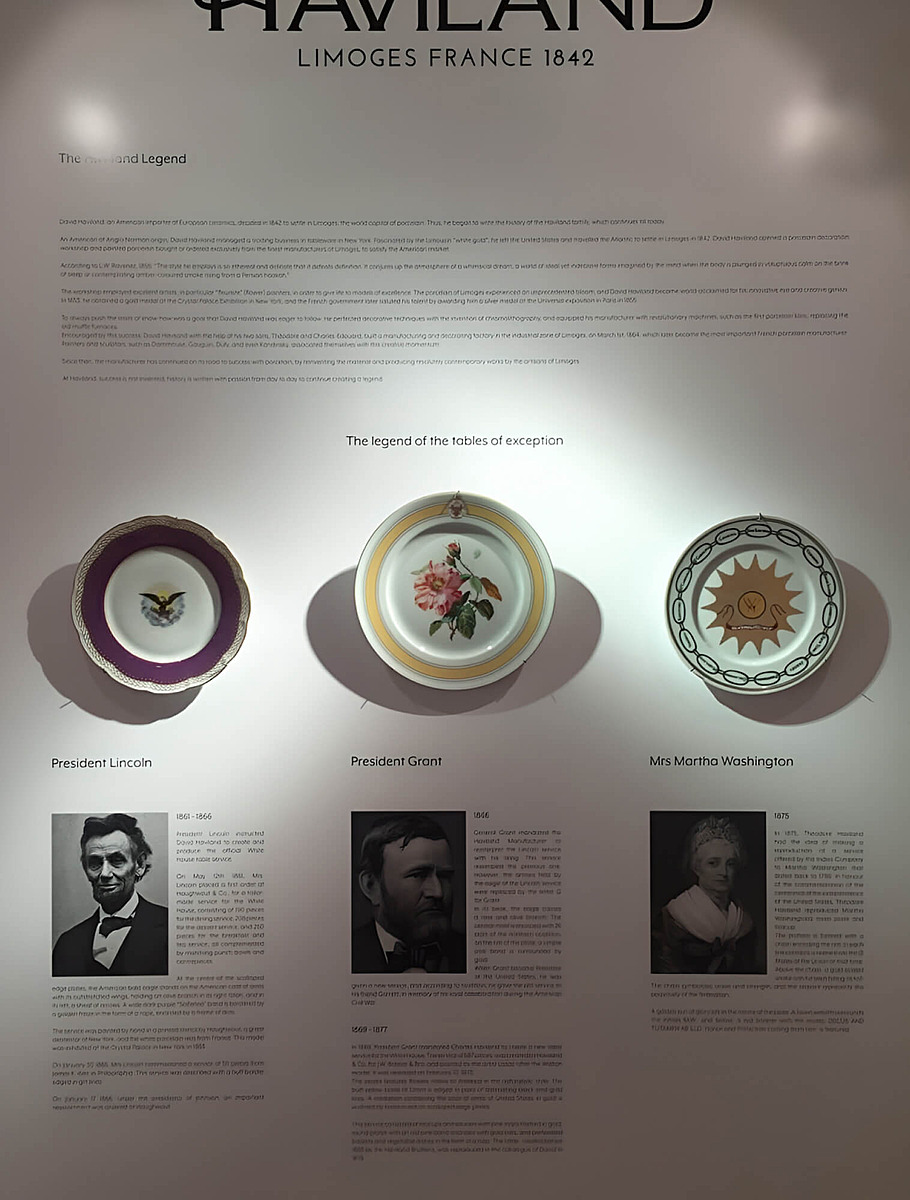

Американец Дэвид Хэвиланд открыл свою фабрику в 1853 году. Он приехал в Лимож, чтобы производить фарфор для массового экспорта в Америку. Для этого нужно было адаптировать дизайн под вкусы американской буржуазии.

Американская публика хотела прикоснуться к французской роскоши, но в более современном стиле — пышный и вычурный декор Севра они считали старомодным.

Так Хэвиланд создал собственный стиль: яркие оттенки (тёмно-синий, изумрудный, рубиново-красный), обильное золочение, простые формы, крупные реалистичные цветы, фрукты и птицы. Также он следовал американской моде на эклектику и сочетал в своих изделиях разные декоративные стили.

Хэвиланд был первым во Франции, кто объединил производство и дизайн фарфора под одной крышей. Другие фабрики в Лиможе имели узкую специализацию: мануфактуры производили фарфоровые изделия, мастерские или частные мастера — декорировали.

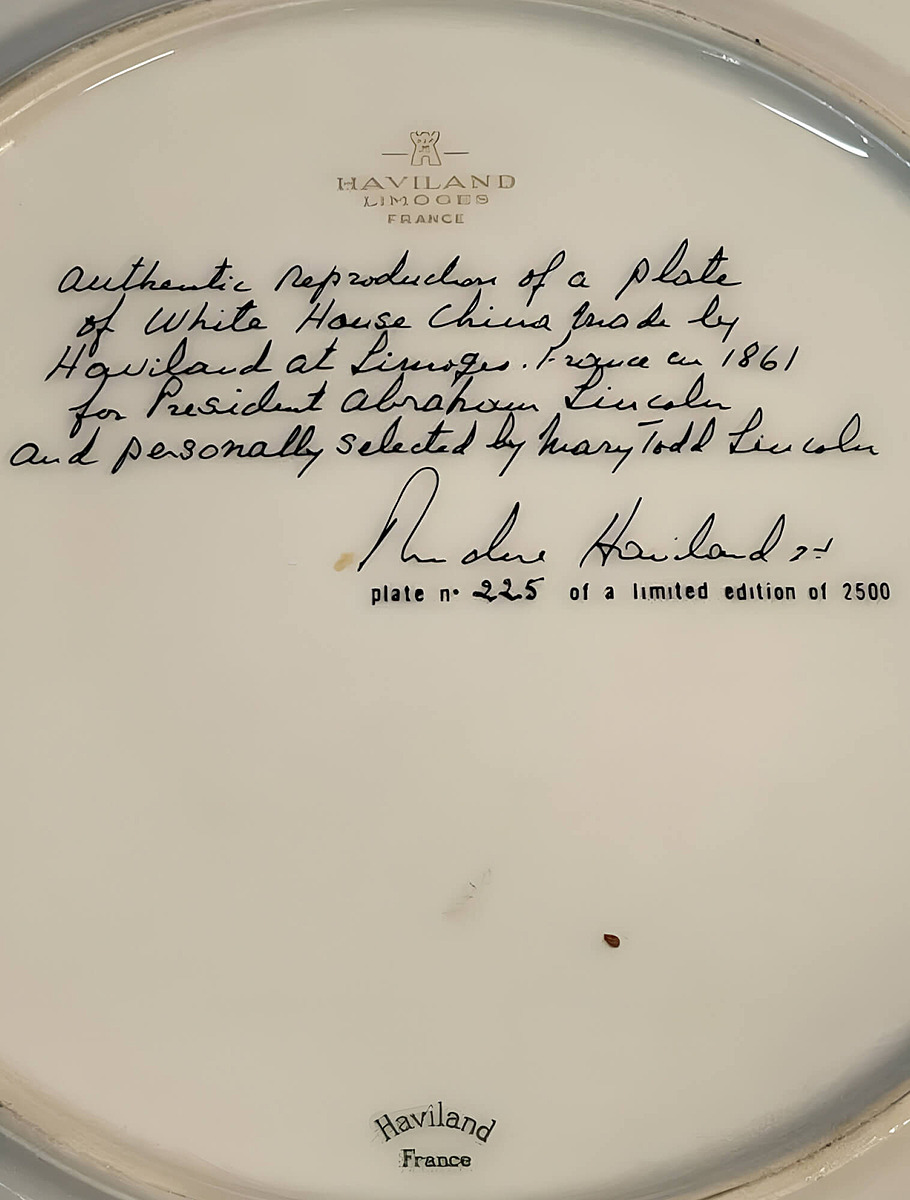

Фабрика первой стала использовать хромолитографию и переводную деколь (технологии цветной печати) для фарфора. Теперь сложные композиции можно было тиражировать намного проще и быстрее: так изысканная французская посуда из фарфора стала доступной для большего круга покупателей.

Позднее продукция Haviland украшала сервировки в Белом доме (включая официальные столы президентов Линкольна, Хейса, Мак-Кинли) и на приёмах европейской элиты.

Bernardaud (основана в 1863 году)

Семейная мануфактура Bernardaud начала свою историю в Лиможе в 1863 году. Тогда Леонард Бернардо приобрёл одну из лиможских фабрик и назвал её своим именем. Сегодня фабрикой по-прежнему управляет семья Бернардо.

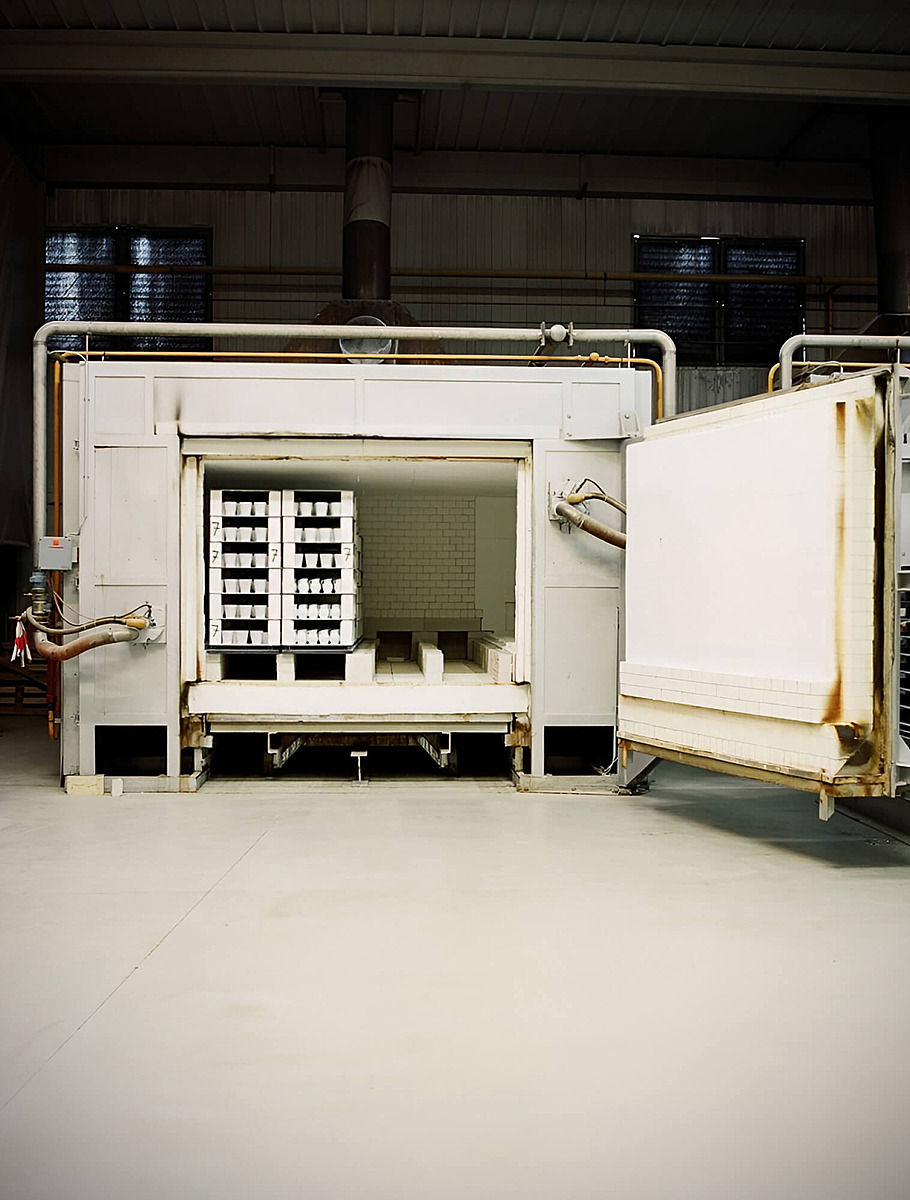

Именно Bernardaud в 1949 году изобрели туннельные печи, которые резко увеличили производительность местных фабрик.

До этого на производстве работали периодические печи. Перед тем, как достать из них готовые изделия, нужно было сделать перерыв, чтобы дождаться охлаждения. В туннельной печи изделия двигались через длинную «трубу», проходя зоны подогрева, максимального жара и охлаждения.

С 1960-х годов Bernardaud начали регулярно приглашать деятелей современного искусства для создания новых дизайнов фарфора. Конечно, бренд не первым придумал коллаборации с известными креаторами — так делали и в Севре. Но именно Bernardaud сделали эту практику постоянной.

Так, с конца 1950‑х годов Bernardaud начали сотрудничать с Марком Шагалом. Компания получила эксклюзивные права воспроизводить рисунки художника и выпустила несколько коллекций с работами Шагала: яркие акварельные мазки, летящие фигуры, влюблённые пары, животные, цветы и фантастические существа.

Raynaud (основана в 1911 году)

Мануфактура Raynaud была основана Марсиалем Рейно в 1911 году в Лиможе. Рейно вдохновлялся современным искусством и стремился воплотить эту эстетику в своих изделиях.

Он украшал фарфор гибкими, текучими линиями, изящными растительными мотивами, стилизованными бутонами и витиеватыми контурами в духе ар-нуво.

А позднее в его работах проявился стиль ар-деко: строгая симметрия, геометрические орнаменты, контраст золота и чистого белого фона. Это было заметным отличием Raynaud от других лиможских производителей, которые в те годы чаще следовали более классическим канонам декора.

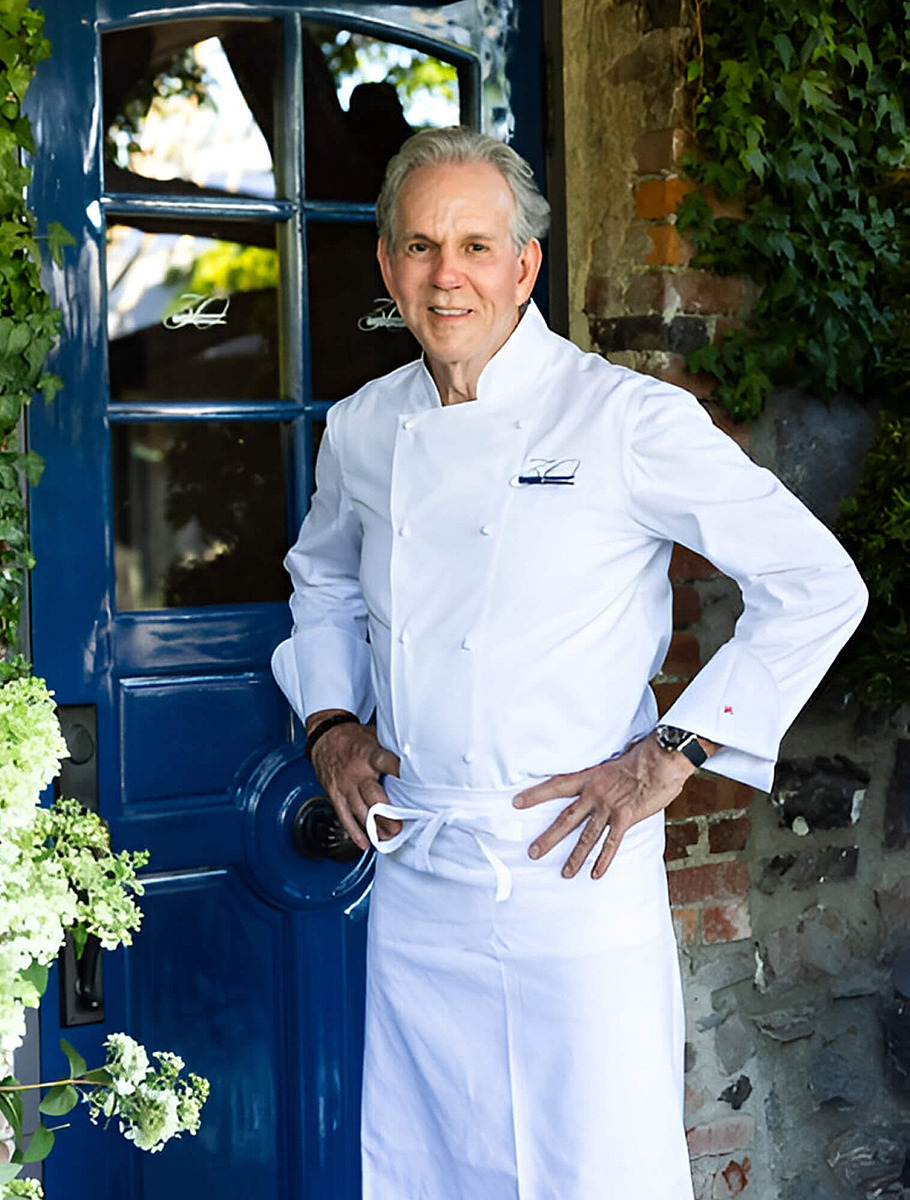

Расцветом для бренда стал период руководства Андре Рейно, а затем его сына Бертрана. Именно Бертран впервые в истории лиможского фарфора предложил соавторство не только художникам, но и известным шеф-поварам.

Raynaud стали одной из первых мануфактур, которая начала создавать посуду не под художественный стиль, а под гастрономическую философию конкретного ресторана.

Так появились сервизы для ресторанов Томаса Келлера (The French Laundry), Анн-Софи Пик (Maison Pic), Арно Лаллемана и других звёзд гастрономии.

Бертран Рейно выстраивал сотрудничество с шефами как творческий диалог. Задача заключалась в том, чтобы фарфор становился сценой для блюда, не перетягивая внимание на себя.

Форма, толщина стенок — всё обсуждалось совместно с поварами, так рождались тарелки необычной формы и глубины. Цвет фарфора тоже подбирался с учётом текстуры и композиции блюда. Для Raynaud фарфор — это такая же часть блюда, как соус или гарнир.

Уникальность фарфоровой посуды Франции — в диалоге между традицией и новаторством. Это история, в которой каждое поколение мастеров, художников и предпринимателей переосмысляло фарфор заново, но с уважением к прошлому.

Королевская мануфактура в Севре задала высокий художественный стандарт: здесь фарфор стал предметом государственной гордости, отражением эпохи, вкуса и идеологии. Севр сделал фарфоровое ремесло символом королевской власти и роскоши, образцом для подражания на столетия вперёд.

Лимож — не просто промышленный центр, но и источник уникального вида фарфора. Белоснежный, тонкий, прочный лиможский фарфор стал новым эталоном.

Частные мануфактуры, такие как Haviland, Bernardaud и Raynaud, довели до совершенства этот материал, воплощая свои идеи — каждая по-своему.

И пока люди ценят искусство сервировки и видят эстетику в повседневности, история французского фарфора продолжается.