Предпосылки появления фарфора в России

Впервые фарфор появился в Китае, и до 18 века вся Европа зависела от китайского импорта. Когда европейцы раскрыли секрет создания тонкого белоснежного фарфора, российские императоры и аристократия стали заказывать посуду на немецких и французских мануфактурах, таких как Meissen и Sevre.

Первые шаги к созданию собственного фарфорового производства были сделаны во время правления Петра I. В 1723 году император учредил Мануфактур-коллегию, которая стала заниматься развитием отечественной промышленности, в том числе и лёгкой.

Эта коллегия объявила конкурс, который сегодня назвали бы тендером. Отечественным промышленникам предложили заявить о своём желании основать производство посуды и курительных трубок при поддержке и содействии самого императора. Коллегия полагала, что белая глина, которую добывали в Гжельском районе Московской губернии, могла стать материалом для создания керамических изделий по западноевропейским образцам.

Впервые Гжель упоминается в 1339 году: в своём завещании московский князь Иван Калита отдаёт сыну село Гжель вместе с другими владениям. В 14 веке в поселении уже обнаружили белую глину, и местные мастера делали из неё простую утварь. Позже Гжель станет центром гончарного дела и прославится на весь мир благодаря фирменной синей росписи.

Победителем «тендера» стал «торговый человек» Афанасий Кириллович Гребенщиков, опытный и богатый купец с безупречной репутацией. Гребенщиков построил в Москве шорно-седельную фабрику, которая поставляла для армии сёдла, сбрую, упряжь и другие товары из кожи, поэтому был на хорошем счету у императора.

В 1724 году он купил черепичный завод недалеко от Гжели и на его основе создал керамическую фабрику. Предприятие активно развивалось и в будущем даже получило титул «поставщика Ея Императорского Величества» Екатерины I.

Это была первая в России фаянсовая фабрика — но ещё не фарфоровая.

Как Елизавета Петровна открыла Невскую порцелиновую мануфактуру

Дочь Петра I, Елизавета Петровна, любила устраивать пышные застолья по образцу роскошных версальских торжеств. Стол российской императрицы сервировали безупречным немецким фарфором, который стоил огромных денег.

Однако не финансовые трудности подтолкнули императрицу распорядиться организовать в России полноценную мануфактуру. Разработка собственного фарфора была делом государственного престижа и способом продемонстрировать уровень развития, богатство и могущество монархии.

Так в 1744 году началась история будущего Императорского фарфорового завода. Местом для строительства был выбран бывший кирпичный завод на левом берегу Невы в Санкт-Петербурге. Фабрика получила своё первое название: Невская порцелиновая мануфактура.

Руководителем завода назначали барона Ивана Черкасова, кабинет-секретаря императрицы. Он пригласил немецкого специалиста Христофора Гунгера, чтобы тот организовал деятельность фабрики и разработал рецепт фарфора. Однако немец не справился, и его задание передали российскому учёному и горному инженеру Дмитрию Виноградову. Он учился в Германии около 7 лет, не раз посещал знаменитую Мейсенскую мануфактуру и был знаком с её производством.

Не сразу, но Виноградов смог создать первый русский фарфор и наладить работу Императорского фарфорового завода. О его наследии и трагичной судьбе мы рассказали в отдельной статье.

В 1756 году Виноградов начал работу над первым русским сервизом, который так ждала императрица. Так как комплект принадлежал ей лично, то получил название «Собственный». Окончательный вариант сервиза Елизавета Петровна не успела оценить, полностью он был завершён только в 1762 году уже после её смерти.

В сервиз на 50 персон входили чайные пары, сухарница, блюда, салатники, тарелки и другие предметы. Посуду украшала золотистая сетка с мелкими незабудками в местах пересечения линий. Запомним этот декор: гораздо позже он вернётся на изделия завода и станет его визитной карточкой на долгие годы.

Главной особенностью сервиза стали предметы с гирляндами из роз — каждый бутон и листик уникальны, их создавали вручную. Интересно, что декор чайных пар отличается от всего остального сервиза — они покрыты краской из золота, которую получали из монет императорской казны.

Расцвет Императорского фарфорового завода при Екатерине II

После смерти императрицы Елизаветы Петровны Невская мануфактура перешла в ведение Сената. К тому времени не стало и барона Черкасова, и Виноградова. Однако на фабрике остались большие запасы глины, а записи и разработки Виноградова помогли не останавливать производство.

Взойдя на престол, императрица Екатерина II заинтересовалась делами фарфорового завода. 2 июля 1763 года — знаменательная дата для Невской мануфактуры: в этот день императрица посетила фабрику лично.

После высочайшего визита работа была упорядочена: во главе поставлен директор, а все работники разделены на три группы — химики, художники и ремесленники. Теперь работникам выплачивали не только жалование, но и премии.

Для придания статуса в 1765 году императрица распорядилась переименовать Невскую мануфактуру. Отныне фабрика стала называться Императорским фарфоровым заводом (сокращённо — ИФЗ).

Для расширения производства требовались искусные мастера. В России их почти не было, поэтому работников стали искать за границей. Одним из приглашённых оказался талантливый французский скульптор Жан-Доминик Рашетт, которого в России назвали Яков Иванович Рашет. Он занял должность «модельмейстера»: проектировал модели для изделий, таких как посуда и фигурки.

Рашет сформировал новый стиль — более строгий и простой, с характерными чертами классицизма. В декоре чаще всего встречались античные сюжеты и узоры.

Одна из самых известных его работ — культовая коллекция статуэток «Народности России». Екатерина II стремилась не только заимствовать европейские тенденции, но и продвигать русскую культуру. Поэтому она поддержала создание национальной серии. Все фигурки одеты в яркие национальные костюмы, которые не только указывают на место проживания, но и передают образ жизни и профессию каждого персонажа.

Коллекция Рашета стала началом целой традиции русского фарфорового производства: позже и другие заводы стали выпускать небольшие фигурки, изображающие разные сословия, сценки из повседневной жизни. Сегодня коллекцию «Народности России» можно увидеть в Эрмитаже.

В екатерининскую эпоху формы и росписи фарфора совершенствуются, становятся детализированными, сложными. Одним из самых известных сервизов того времени считается «Арабесковый». Он состоит из 973 предметов и стоил примерно 25000 рублей (почти 15 миллионов на современные деньги!). Сервиз украшают не только тонкие изящные узоры (арабески), но и аллегорические фигуры.

Другая особенность екатерининского периода в истории завода — это акцент на государственности, точнее, на личности императрицы. Образ Екатерины II появляется в бюстах и на медальонах, её инициалами украшаются чашки и тарелки. Императрицу часто изображают в образе Афины или Минервы — древнегреческой богини мудрости.

Это тоже характерная черта фарфоровой росписи второй половины 18 века: в виде людей изображались плодородие, искусство, правосудие и т.д.

Реорганизация Александра I и «подарки» Наполеону

Екатерина II в одном из писем рассказывала о большом интересе своего внука, будущего императора Александра I, к фарфоровому заводу (ИФЗ):

«Нынче осенью ему (Александру) пришла охота смотреть фарфоровую фабрику и арсенал. Рабочие и офицеры были озадачены его вопросами, его любознательностью, вниманием и, вдобавок, вежливостью: ничто не ускользает от этого мальчугана, которому нет ещё пяти лет».

Став главой государства, Александр I занялся реорганизацией завода. Он назначил нового управляющего делами ИФЗ — графа Дмитрия Александровича Гурьева. Его фамилия будет не раз фигурировать в названиях изделий Императорского фарфорового завода.

Главным скульптором Гурьев выбрал Степана Степановича Пименова, выдающегося профессора Академии Художеств. В производстве участвовали и российские, и зарубежные мастера, в частности, из знаменитой Севрской мануфактуры.

Отчасти благодаря им, в период царствования Александра I появилось важное нововведение — техника печати на фарфоре, которая существенно ускорила производство.

Техника печати на фарфоре пришла в Россию благодаря полковнику французской службы виконту де-Пюйбюску. У себя на родине виконт владел небольшой фабрикой в Севре, которая производила фаянсовую посуду с печатными рисунками. Во время войны 1812 года виконт вместе с сыном попал в плен и жил в Могилёве. В 1814 году через могилёвского губернатора де-Пюйбюск передал в придворный Кабинет предложение раскрыть секрет печати на фарфоре. В обмен он просил разрешения уехать с сыном на родину. Так ИФЗ получил новую технологию, а де-Пюйбюск и его сын вернулись во Францию.

Один из самых известных сервизов времён правления Александра I — «Русский» или «Гурьевский сервиз». Он создавался для торжественных парадных приёмов во дворцах российского императора и в качестве своеобразного «фарфорового» ответа Наполеону I Бонапарту.

В 1808 году в Эрфурте Наполеон вручил Александру I роскошный Египетский сервиз Севрской мануфактуры. Дар был преподнесён в честь Тильзитского мира между Россией и Францией. Это был не только подарок, но и вызов — таким образом французский император демонстрировал культурное и техническое превосходство Севрской мануфактуры.

Вероятно, по приказу Александра I в 1809 году Гурьев заказал у ИФЗ особый сервиз, который в свою очередь продемонстрировал бы достижения российской фарфоровой промышленности и величие страны.

Первое название сервиза — «Русский», так как по задумке Гурьева и Пименова он должен был прославить Россию и все её народы. На тарелках изобразили сцены из народной жизни. Каждая тарелка имеет свой уникальный рисунок, который не повторяется на других предметах.

Ножки десертных и фруктовых ваз выполнили в виде фигур крестьян, а девушек-крестьянок изобразили на самих вазах. Весь сервиз — это не просто произведение искусства, а целая фарфоровая «энциклопедия русской жизни». Сервиз на 50 персон изготавливали целых семь лет, с 1809 по 1816 годы. Позже сервиз назвали «Гурьевским» — по фамилии заказчика, управлявшего делами ИФЗ.

Доподлинно неизвестно увидел ли Наполеон работу ИФЗ, и если да, то был ли впечатлён. Однако сервиз активно использовался для торжественных парадных приёмов в Зимнем и Петергофском дворцах. Так активно, что сервиз пополнялся новыми предметами до 1917 года.

Бронзовый век Николая I и эпоха застоя Александра II

Император Николай I принимал непосредственное участие в работе Императорского фарфорового завода. Художественные проекты представлялись ему на рассмотрение и запускались в производство только после высочайшего утверждения, нередко с внесёнными лично императором изменениями. Его правление стало временем активного развития ИФЗ — освоения новых материалов и тенденций.

Самым значимым нововведением николаевского периода можно назвать открытие бронзовой мастерской. В ту эпоху в моду вошли бронзовые оправы фарфоровых изделий: канделябров, ваз и других предметов. Бронза не только украшала фарфор, но и делала его более прочным. Кроме этого, фарфоровые изделия украшались золотом и платиной.

Еще одна особенность «николаевского» периода ИФЗ — появление точных копий картин на фарфоре. На изделиях в основном воспроизводились полотна «старых» мастеров — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Корреджо, Мурильо. На фарфоре ИФЗ встречалась иконная живопись.

Однако фарфоровое производство чутко откликалось и на актуальные культурные тенденции. Например, когда общество увлеклось романами Вальтера Скотта, на заводе появились фарфоровые статуэтки героев его произведений. После роста популярности «Трёх мушкетёров» Александра Дюма были изготовлены фигурки мушкетёров.

В 1855 году эпоха Николая I завершилась, и новым императором стал его сын Александр, который остался в истории как великий реформатор и Освободитель.

Иронично, но правление Александра II оказалось для Императорского завода периодом относительного застоя в художественном плане. Сам император не проявлял личного интереса к фабрике. Скорее всего, это связано с масштабом его реформ: ему оказалось попросту не до лёгкой промышленности и искусства.

Однако именно при Александре II на фабрике появились первые паровые машины, заменившие часть ручного труда. Пока их использование было ограниченным — в основном они служили для перемалывания кварца и шпата, необходимых для фарфоровой массы.

Показательным эпизодом стало Рождество 1870 года, когда фарфоровый завод преподнёс императорской чете подарки. Императрица Мария Александровна осталась недовольна изделиями, раскритиковав формы ваз и росписи. Её не устроило, что художники просто копировали картины, перенося их на посуду. В качестве образца она приводила английский фарфор с его разнообразными формами и изящными рисунками.

Было решено изменить стилистику русского фарфора, однако на заводе не нашлось мастеров, способных реализовать эту задачу. Художественное развитие ИФЗ вновь затормозилось, а сюжеты росписей оставались традиционными: исторические сцены либо цветочные мотивы.

Реформы эпохи Александра III

При Александре III ситуация начала меняться к лучшему. Специалисты завода посещали лучшие европейские мануфактуры, перенимали их опыт, знакомились с новыми технологиями. В ИФЗ появились современные станки, машины и горны.

Подобно своему деду, император принимал активное участие и в художественной жизни завода, лично утверждая крупные проекты. Его девизом стала фраза: «Распространение искусства есть дело государственной важности».

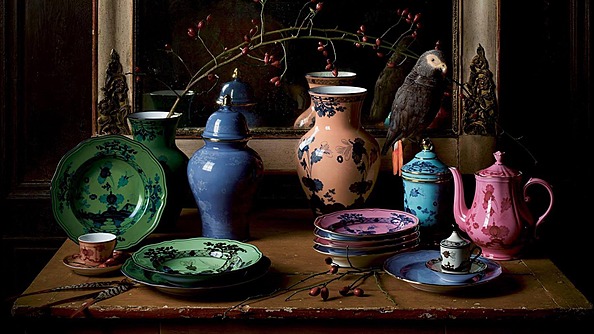

Главное, к чему стремился император, — это народность в искусстве, в том числе и в фарфоровом. Однако его личные предпочтения — китайский и японский фарфор, в частности вазы, были далеки от традиционного русского искусства. Тем не менее, на завод император отправлял азиатские образцы. Они демонстрировали новое видение: рисунок на фарфоре дополняет форму, а главным украшением выступает цветная глазурь.

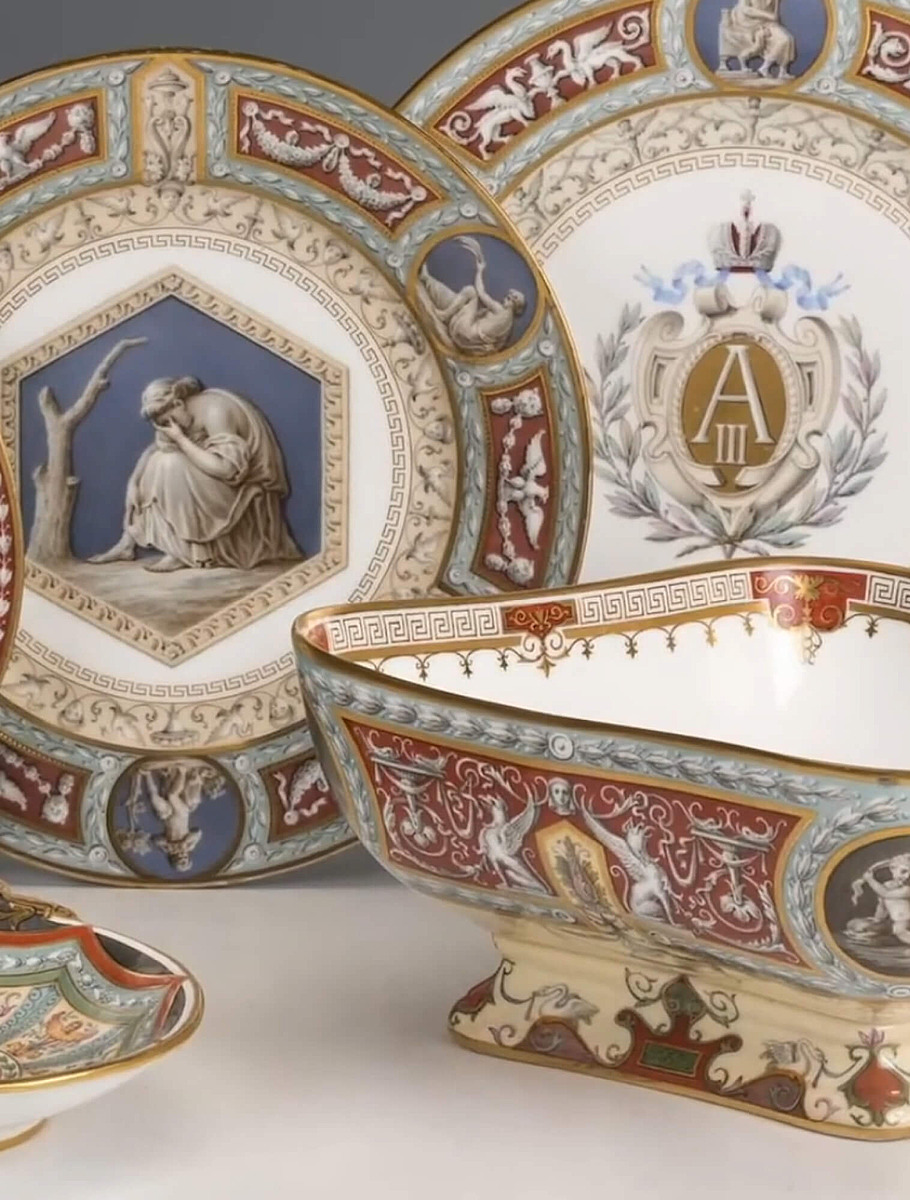

В целом стиль Императорского фарфорового завода конца 19 века отличался эклектичностью. Самым знаменитым произведением этого периода стал «Рафаэлевский» сервиз на 50 персон. Он стал последним масштабным проектом ИФЗ времён Российской империи.

Александр III заказал сервиз в 1883 году, а завершилась работа уже при Николае II в 1903 году. Дизайн сервиза воспроизводил так называемые Лоджии Рафаэля — росписи галерей Апостольского дворца в Ватикане, выполненные великим мастером эпохи Возрождения.

Выбор тематики не случаен: в 1883 году мировое сообщество, включая Россию, отмечало 400-летний юбилей Рафаэля Санти. Кроме того, существовала историческая связь: ещё Екатерина II распорядилась расписать дворец Эрмитаж, копируя Лоджии Рафаэля, получив на это разрешение самого Папы Римского.

Таким образом, сервиз, заказанный Александром III, представлял собой изящную отсылку одновременно и к отечественной истории, и к значимому мировому юбилею.

ИФЗ перед революцией

Начало 20 века стало временем радикальных перемен и поиска нового художественного языка. Императорский фарфоровый завод не остался в стороне от этих процессов.

Два ключевых события — первая перепись населения 1897 года и 300-летие дома Романовых в 1913 году — напрямую повлияли на дизайны завода.

Император Николай II повелел возобновить выпуск знакомой коллекции под обновлённым названием «Народы России». Эта серия миниатюрных фарфоровых статуэток, начатая ещё в 19 веке, стала символом многонационального единства империи. Каждая фигурка представляла народы, населявшие Россию, — от русских крестьян до кавказских горцев и сибирских кочевников.

Коллекция насчитывала 74 фигурки. Задумка была настолько хороша, что создание миниатюрных статуэток продолжилось и после революции уже под новым названием — «Народы СССР».

Завод активно сотрудничал с известными художниками из объединения «Мир искусства», например, с Константином Сомовым.

Для Константина Сомова работа с фарфором была естественным продолжением его творчества. Его отец был искусствоведом и старшим хранителем Эрмитажа, поэтому Константин был погружен в сферу с детства. Позже Сомов даже собрал свою коллекцию фарфора, привозя фигурки с аукционов в Европе.

Для ИФЗ Сомов выполнил три миниатюрные скульптуры в стилистике эпохи Серебряного века. Это «Влюблённые», «Дама с маской», «На камне». Самая известная из них — фигурка «Влюблённые», причём этот сюжет появляется и в картинах Сомова.

Они стали единственными фарфоровыми работами художника. Он больше никогда не делал статуэтки, а фигурки из фарфора появляются только на его картинах как часть интерьера.

Революция, агитационный фарфор и новые названия

После революции в 1918 году завод был национализирован. Конечно, предприятие уже не могло называться Императорским: его имя поменялось на ГФЗ — Государственный фарфоровый завод. Название символизировало не только смену власти, но и переход к новому художественному языку, который должен был отражать идеалы советского государства.

Новым руководителем художественной части назначили Сергея Чехонина, талантливого художника и дизайнера, ученика Ильи Репина. Чехонин стал одним из основоположников агитационного фарфора — направления, которое отвечало запросам нового времени.

В красках преобладали чистые цвета — красный, синий, жёлтый, чёрный, а изделия украшались эмблемами и лозунгами. Красная звезда, портреты Ленина, серп и молот, орудия труда, колосья и изображения крестьян и рабочих — такими были основные мотивы рисунков. При этом фарфор сохранял художественную ценность благодаря таланту мастеров и их руководителя Чехонина.

Деятельность Чехонина была обширной и до революции: он работал в мастерских мецената Мамонтова в Абрамцево, вместе с Врубелем украшал майоликами гостиницу «Метрополь». Он оформлял книги, и сам Иван Билибин, признанный мастер книжной иллюстрации, утверждал, что Чехонин стоит намного выше него. Однако в 1928 году Чехонин уехал, чтобы организовать выставку советского искусства за границей — и больше в Россию не вернулся, оставшись в эмиграции.

Параллельно с агитационным направлением на ГФЗ развивалось и супрематическое искусство, связанное с именем Казимира Малевича. В 1920-е годы Малевич был признанным лидером авангардного искусства, и его идеи нашли отражение в фарфоре.

Для советской власти супрематизм был символом нового революционного искусства. Оно противопоставлялось искусству традиционному, с его детальной росписью, сюжетными и цветочными мотивами. Поэтому и фарфор стали украшать простыми квадратами, треугольниками, линиями.

Супрематизм — беспредметное искусство, которое отвергает традиционные представления о воспроизведении реальности. В его основе лежит идея абсолютной абстракции. Супрематизм утверждает превосходство цвета и чистой геометрии над формой и предметами. Например, Малевич считал, что искусство должно не копировать реальность, а выражать эмоции, дух и философию.

В 1925 году завод вновь переименовали. Теперь он стал называться Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ) имени Ломоносова. Обновлённое название подчёркивало связь с отечественной наукой и традициями.

Исторический контекст влиял на фарфоровую эстетику. Формы оставались прежними — посуда, статуэтки, но дизайн менялся. В 1930-е годы фарфор стал отражать достижения советской власти — развитие промышленности, электрификацию, строительство метро. Абстрактный авангард уходил в прошлое, уступая более традиционному реализму. На фарфоре ЛФЗ изображались рабочие, крестьяне, школьники, спортсмены — герои нового общества. Фарфор создавался для простых людей.

Великая Отечественная война и создание «Кобальтовой сетки»

На время Великой Отечественной войны изготовление художественного фарфора приостановилось. Все силы были брошены на помощь фронту. В Ленинграде завод производил посуду для госпиталей. Художники ЛФЗ, оставшиеся в городе, помогали маскировать военные корабли, используя краски из мастерских.

Одним из этих художников была Анна Яцкевич, чьё имя навсегда связано с самым знаменитым узором фабрики. К 200-летнему юбилею ЛФЗ (1944 г.) Яцкевич разработала узор, ставший символом завода — кобальтовую сетку.

Считается, что Яцкевич за основу взяла тот самый сервиз «Собственный», изготовленный для императрицы Елизаветы Петровны. Действительно, некоторое сходство есть. Особенно если учитывать, что первая партия сервиза с рисунком Яцкевич была выпущена на ЛФЗ СССР именно с золотистой сеткой. В следующих партиях художница заменила её на синюю, сделав узор более лаконичным и современным.

Но сама Анна Адамовна рассказывала о появлении сервиза немного другое. Она не эвакуировалась из родного Ленинграда, и всю блокаду Яцкевич провела в своей квартире на набережной Фонтанки, продолжая работать на заводе.

Как-то раз её внимание привлекли окна домов, заклеенные крест-накрест. Глаз художника увидел в этом особую эстетику — одновременно страшную и прекрасную. Анна решила увековечить это в узоре. После открытия Художественной лаборатории она воплотила свою творческую задумку на фарфоре.

Узор настолько всем понравился, что художницу удостоили высокой награды — ордена Красной Звезды. Однако при жизни Анна Адамовна не увидела всемирной славы. Художница скончалась в 1952 году, а через шесть лет сервиз «Кобальтовая сетка» получил золотую медаль на Всемирной выставке фарфора в Брюсселе и Знак качества СССР.

Послевоенное восстановление и период позднего СССР

В послевоенные годы завод постепенно восстанавливал темпы работы. На фарфоре прославлялись подвиги солдат, героизм тружеников тыла. Это было важно для восстановления морального духа страны. Параллельно создавались изделия в народном стиле, которые возвращали людей к мирной жизни и традициям.

Наступила «хрущёвская оттепель», время больших строек и бытового аскетизма. Фарфоровое производство вернулось к идее, прозвучавшей ещё в революцию: фарфор — в быт. Дизайн изделий стал проще, без излишней декоративности.

В тематике изделий появились космические мотивы. Вдохновлённые успехами советской космонавтики, художники ЛФЗ создавали фигурки спутников, ракет, планет, а также переносили на изделия портреты Юрия Гагарина. Это отражало веру в прогресс и будущее.

В эти «космические» годы перед заводской лабораторией поставили амбициозную задачу: разработать собственную формулу костяного фарфора.

Зарубежные коллеги не спешили делиться секретами производства, хотя на Западе полупрозрачный костяной фарфор был известен уже с 17 века. Поэтому мастера ЛФЗ путём экспериментов сами вывели формулу: 45% костной золы, 55% обычного состава твёрдого фарфора (каолин, полевой шпат, кварц).

В апреле 1969 года на ЛФЗ запустили цех костяного фарфора. Уже в мае была выпущена первая партия изделий из нового тонкого материала, среди которых — легендарная кофейная чашка «Майская», разработанная художником Эдуардом Криммером.

Эдуард Криммер стал одним из ключевых художников ЛФЗ благодаря своему умению сочетать природные мотивы с изяществом форм. Не зря именно он занялся рисунками и формами для посуды из невесомого белого фарфора: он прекрасно выделял трогательные детали. Например, в его знаменитом чайном сервизе «Берёзка».

Выпуск костяного фарфора означал для ЛФЗ огромный прорыв в производстве. За это группе разработчиков даже вручили Государственную премию СССР в области науки и техники.

ИФЗ в 21 веке

Начало нового времени стало непростым периодом для ЛФЗ. Вплоть до 2002 года завод переживал упадок — его акции незаконно скупили иностранные инвесторы, и понадобилось много сил и времени, чтобы вернуть предприятие.

В 2002 году завод выкупил отечественный предприниматель Николай Цветков. С этого момента начинается подъём производства, а в 2005 году было решено вернуть предприятию его историческое название — Императорский фарфоровый завод.

Современное предприятие продолжает традиции первого Императорского фарфорового завода. Оно использует технологии, разработанные ещё Дмитрием Виноградовым — декор наносят как механически, так и вручную.

Традиции соблюдаются и в тематике. Завод сотрудничает с Российским этнографическим музеем. Вместе они осуществили проект «Малые народности России». Это отсылка к екатерининским временам и коллекции «Народности России». Императорский фарфоровый завод продолжает выпускать и костяной фарфор.

С другой стороны, Императорский фарфоровый завод легко отвечает современным тенденциям. Например, коллекция «Да и нет» — пример того, как классика стала частью тренда на дофаминовый интерьер и посуду. Серия всё чаще попадает в модные блоги и авторские подборки фотографий.

Костяной фарфор с чётким полосатым рисунком и тонким золотым кантом отсылает к классической цирковой эстетике, а вот палитра отличается яркими цветами: жёлтый, зелёный, розовый, синий и фиолетовый. Автор серии — Сергей Соколов, скульптор и заслуженный художник России

Ещё один пример модернизированной классики — коллекции «Азур», «Астра», «Примула», «Лайм» и «Скарлетт». Автор серий, художница Юлия Чистякова, переосмыслила традиционную «трельяжную решётку». Ту самую, что украшала сервиз «Собственный» и стала основой для культовой «Кобальтовой сетки».

Посуда из тонкого костяного фарфора украшена ритмичным геометрическим узором и золотыми звёздочками. Серии отличаются современной и разнообразной цветовой палитрой — нежные розовый и голубой, жизнерадостные лаймовый и жёлтый. Коллекции гармонично сочетаются между собой в трендовой яркой сервировке по принципу mix & match.

Фарфор в России появился позже, чем в Европе. Однако почти три столетия сформировали уникальный отечественный бренд, известный во всём мире и сохраняющий свою актуальность. Императорский фарфоровый завод, переживший смену монархов, революции, войны и социальные преобразования, был и остаётся символом русского фарфора и важной частью культуры.

Сегодня ИФЗ продолжает работать, сочетая классические технологии с современными тенденциями. Его изделия — это не просто посуда, а часть истории России, отражающая её дух, политику и новаторство. От роскошных сервизов для императорских дворцов до лаконичного советского фарфора, от авангардных экспериментов до современных коллекций — фабрика продолжает вдохновлять мастеров и ценителей эстетики фарфора.

Императорский фарфоровый завод — это не просто бренд, это наследие, которое объединяет прошлое, настоящее и будущее России.