Первые шаги в науке

О биографии Дмитрия Виноградова сохранилось досадно мало фактов. Годом его рождения считается 1720-й, но точная дата неизвестна. Родился будущий автор русского фарфора в Суздале в семье священника.

Юноша с детства проявлял интерес к учёбе, и в 12 лет отец отправил его в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. Она была первым в России высшим учебным заведением, где давали образование высокого уровня. Принимали в академию в основном с 11-12 лет. Здесь Виноградов познакомился с Михаилом Ломоносовым, с которым они будут дружны долгие годы.

Программу в Академии давали обширную: от математики и истории до латыни и богословия. Условия, в которых жили ученики, были суровые, за провинности наказывали розгами. Особенно сложно приходилось выходцами из небогатых семей, так как их ежемесячное жалование составляло всего 50 копеек серебром. По словам Михаила Ломоносова, эту выплату часто задерживали, а полученных денег едва хватало на еду.

Виноградов и Ломоносов оказались среди 12 лучших учеников, которых в 1735 году направили для продолжения учебы в Петербургскую Академию наук. Виноградову на тот момент исполнилось всего 15 лет. Он был младше Ломоносова на 9 лет, но не уступал в учёбе своему товарищу.

Учёба в Германии

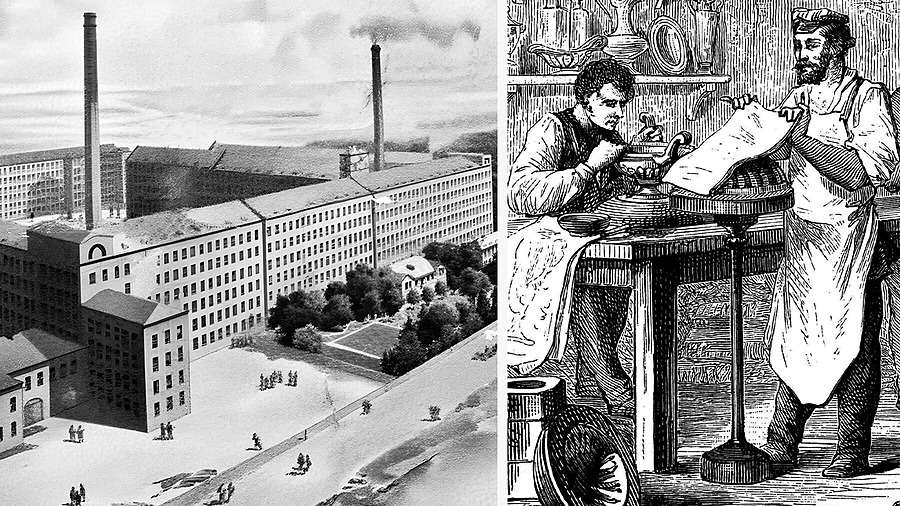

В 18 веке в России только начинала развиваться промышленность, поэтому специалистов в химии, металлургии, горном деле и других отраслях катастрофически не хватало. Тогда российское правительство решилось на эксперимент — отправить за границу лучших учеников Академии Наук, чтобы после возвращения они способствовали развитию страны. В их числе снова оказались Виноградов и Ломоносов, поэтому в Петербурге друзья проучились меньше года.

Русских студентов направили изучать химию и горное дело в Марбург в один из старейших университетов Европы. Они также осваивали математику, немецкий и французский языки, рисование — для зарисовок механизмов.

После трёх лет учёбы в Марбурге Виноградов отправился в центр горнорудной промышленности Фрейберг в Саксонии. В рамках учёбы ему выдали паспорт для беспрепятственного посещения немецких фабрик и предприятий.

Виноградов объехал в Саксонии более 20 рудников и шахт и некоторое время провёл на Мейсенской мануфактуре — первом предприятии по производству фарфора в Европе. Конечно, рецепт фарфора, который держался в строжайшем секрете, ему никто не раскрыл. Но Виноградов смог познакомиться с оборудованием фабрики, устройством печей и частичным перечнем сырьевых материалов. Тогда он даже не мог предположить, насколько важными окажутся эти знания.

В общей сложности в Германии учёный провёл 7 лет. После возвращения на родину в 1744 году его экзаменовали в Петербургской Академии наук и дали блестящее заключение, что Виноградов по уровню знаний в горной науке превосходил всех ранее выписанных иностранных мастеров.

Как Виноградов оказался связан с фарфором

Возвращаясь на родину, Виноградов думал, что будет работать горным инженером по специальности. Но этим планам не суждено было сбыться. Молодому учёному предстояло разработать рецепт фарфора.

Императрица Елизавета Петровна, младшая дочь Петра I, не осталась в стороне от моды на пышные застолья в духе версальских торжеств. Стол императрицы сервировали, конечно, фарфоровой посудой.

В 18 веке в Европе был найден рецепт твёрдого фарфора. Благодаря этому изобретению в 1710 году открылась Мейсенская мануфактура, которая несколько десятилетий была монополистом в фарфоровом производстве. Разработать собственный рецепт порцелина в 18 веке считалось делом государственного престижа, и многие страны не жалели на это средств.

Фарфор для Елизаветы Петровны покупали в Германии, и он стоил баснословных денег. В 1744 году императрица распорядилась организовать в России производство порцелина, как тогда называли фарфор. Так было положено начало Императорскому фарфоровому заводу, который находился на левом берегу Невы на месте кирпичного завода, где и остаётся до сих пор.

Первое название завода — Невская порцелиновая мануфактура. Наименование «Императорский фарфоровый завод» предприятие получило в 1765 году при Екатерине II. В советские годы он стал «Ленинградским фарфоровым заводом» (ЛФЗ). А историческое название «Императорский фарфоровый завод» (ИФЗ) вернулось в 2005 году.

Наладить производство фарфора императрица поручила барону Ивану Черкасову, своему кабинет-секретарю. Государственную карьеру он начал ещё при Петре I, поэтому пользовался особым доверием Елизаветы Петровны. Он играл большую роль при дворе, через него проходили практически все дела государственной важности.

Для разработки рецепта российского порцелина пригласили немецкого специалиста Христофора Конрада Гунгера. Любопытно, что каких-либо записей от него не осталось, поэтому историки не могут оценить его экспертность. Вероятно, Гунгер был знаком с особенностями изготовления фарфора, но организовать работу завода с нуля и найти рецепт твёрдого порцелина он так и не смог. Созданные им образцы никуда не годились: посуда была грязно-жёлтого цвета и не просвечивала.

Свои неудачи Гунгер оправдывал плохими дровами, ненастной погодой и даже говорил, что печь для обжига заколдована. Дело осложнялось ещё и тем, что он не знал русского языка, а рабочие завода — немецкого.

Чтобы хоть как-то ускорить процесс, к Гунгеру в помощники приставили Виноградова, который уже был знаком с производством фарфора и заводом Meissen и говорил по-немецки. Сам учёный так объяснял этот выбор: «Причина моего определения к сему делу была та, что я послан был в Немецкие земли для изучения между протчими науками химии и металлургии, которые с работами при порцелиновом деле сходство имеют».

Только Гунгеру такой образованный помощник оказался не по нраву. Советов Виноградова он не слушал и писал на него жалобы Черкасову. В конце концов, стало понятно, что никакого секрета порцелина Гунгер не знает. Тогда создать рецепт фарфора поручили Дмитрию Виноградову, а немецкому специалисту пришлось покинуть Россию.

Главные изобретения Дмитрия Виноградова

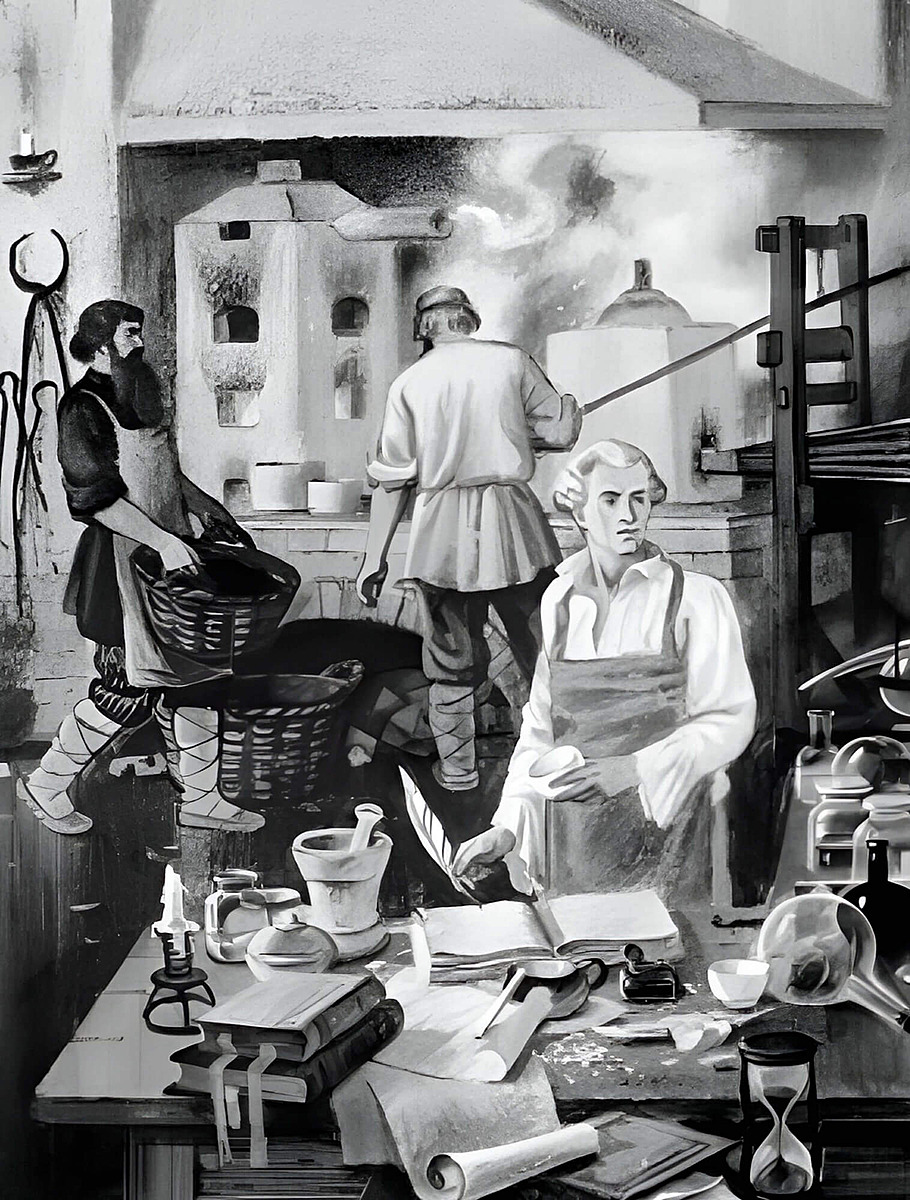

Виноградов посвятил Невской мануфактуре более десяти лет. На заводе он руководил процессами, которые на современных фарфоровых предприятиях выполняют несколько отделов. Учёный занимался практически всем — от поиска месторождения белой глины до проектирования печей и разработки глазурей.

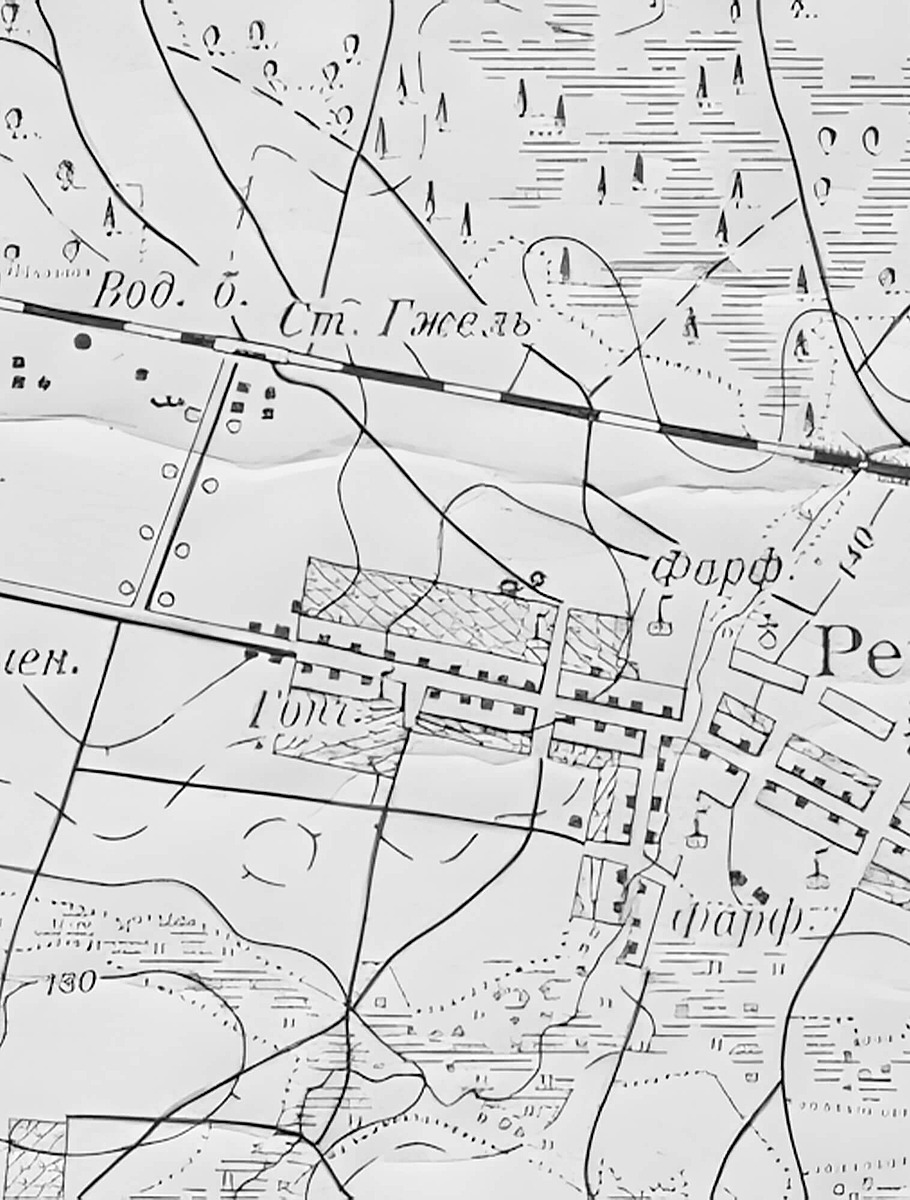

Чистый каолин Виноградову удалось найти в селе Гжель недалеко от Москвы — сейчас это Раменский округ Московской области. Кроме глины он включил в состав фарфора кварц и алебастр — вещество, которое плавилось при обжиге, соединяя каолин и кварц.

Гжельская волость с центром в селе Гжель исторически связана с гончарным промыслом. Глину здесь начали добывать с 14 века. К 16-17 векам в районе реки Гжелка сформировались поселения гончаров. А в 1818 году был основан знаменитый Гжельский завод.

Первые удачные образцы фарфора Виноградов получил в 1746 году. Одним из его ранних изделий считается небольшая чашка, покрытая белой глазурью.

Пока состав фарфора был не идеален, на поверхности оставались тёмные вкрапления. Но с проведением последующих опытов учёный добился нужного качества — фарфор стал белым и просвечивал.

Нужную толщину глазури для порцелина Виноградов определил с удивительной точность, описав, что она должна быть не больше двух бумажных листочков. По составу она была сходна с фарфором, только вместо алебастра включала мел.

Первое время краски для росписи фарфора поставлялись из Европы, но Виноградов задался целью разработать собственные огнеупорные надглазурные краски. Учёный составил около 10 рецептов и создал особые оттенки лилового и зелёного, которые практически не отличались от природных цветов. Они считаются характерной особенностью раннего русского фарфора, и эксперты определяют по ним изделия виноградовского периода.

Не забывал Виноградов и о научной деятельности. Его перу принадлежит первая в Европе теоретическая монография по производству фарфора «Обстоятельное описание чистого порцелина как оной в России при Санкт-Петербурге делается купно с показанием всех к тому принадлежащих работ».

Первые изделия Дмитрия Виноградова

Сохранилось около 200 предметов виноградовского периода и только 9 изделий с клеймом самого учёного. Одно из них — чашка с рельефными виноградными гроздьями из собрания Эрмитажа. Клеймо Виноградова в виде буквы W и дата изготовления 1749 год выполнены подглазурной синей краской. Роспись чашки стилистически отсылает к мейсенскому фарфору, который был образцом для Невской мануфактуры.

Во время своей работы на фарфоровом заводе Виноградов разрабатывал формы чашек, столовых тарелок, фарфоровых пуговиц, набалдашников для тростей. Особой популярностью пользовались табакерки. В начале 1750-х их изготавливали в различных формах: овальные, в виде розы, яблока, башмачка, плоские наподобие почтовых конвертов.

Табакерки не всегда использовали по прямому назначению для хранения табака. При дворе во время маскарадов и представлений их дарили как сувенир с вложенными внутрь записками или стихами, за что их прозвали «кибиточками любовной почты».

Сохранилась изготовленная Виноградовым табакерка 1752 года. На крышке изображены играющие мопсы, выполненные художником Иваном Чёрным. Изделие было преподнесено императрице и так ей понравилось, что живописец повторил эту роспись ещё на двух подобных табакерках.

Сервиз для императрицы

Работа порцелиновой мануфактуры постепенно выстаривалась, и в начале 1750-х завод уже начал принимать заказы от частных лиц на изготовление табакерок. Но размеры действующих печей пока не позволяли обжигать большое количество изделий сложных форм. Виноградов справился и с этой задачей: по его проекту была построена печь с большим горном. В ней можно было осуществлять обжиг глазурованных изделий при температуре до 1800 градусов.

В 1756 году Виноградов представил первый русский сервиз, который так ждала императрица. Елизавета Петровна высоко оценила работу учёного. И так как сервиз принадлежал ей лично, то он получил название «Собственный».

В сервиз на 50 персон входили чайные пары, сухарница, блюда, салатники, тарелки и другие предметы. Посуду украшала золочёная трельяжная сеточка с мелкими незабудками в духе модного в 18 веке стиля рококо.

Особенностью набора стали предметы с гирляндами из роз. Крепили цветы с помощью жидкой разведённой фарфоровой массы. Каждый бутон и листик создавали вручную, поэтому фарфоровые розы уникальны и не повторяются.

Чайные пары из сервиза «Собственный» выглядят будто созданными из золота. Они действительно покрыты краской из драгоценного металла. В её основе был золотой порошок, который получали из монет императорской казны. Чашки и блюда поверх золотого покрытия украшены росписью с пурпурными розами, которая повторяет основной мотив сервиза.

Как учёного превратили в арестанта

Работа фарфорового завода в первые годы его существования значительно отличалась от современного производства. В 18 веке в России действовало крепостное право. Отношение к работникам завода было, мягко говоря, суровое, применялись в том числе телесные наказания.

Все процессы производства осуществлялись вручную: от измельчения сырья в больших ступах и жерновах до замешивания фарфорового теста. Труд этот был монотонный, изнуряющий, но не требующий специальной подготовки, как, например, роспись по фарфору.

До наших дней сохранилось не так много имён тех, кто участвовал в создании первого русского фарфора. Например, упомянутый ранее художник Иван Чёрный был крепостным Черкасова, потом перешёл к графу Шереметеву, а затем поступил на Невскую мануфактуру. Из архивных документом известно, что его держали на цепи, а если он отказывался работать, разрешалось его сечь. Живописцу тогда было уже за 60. На заводе также художниками работали сыновья Чёрного — Андрей и Александр.

Виноградов, как мог, заступался за рабочих перед Черкасовым. Учёному в 1757 году даже удалось добиться повышения жалования сотрудникам завода на треть. При этом самому Виноградову приходилось не лучше, чем другим рабочим.

Рецепт фарфора считался государственной тайной. Нахождение Виноградова на заводе было засекречено, его не выпускали с предприятия. Однажды он предпринял попытку бегства, чтобы добраться до императорского двора и рассказать о положении дел на заводе. Но побег не удался, и Виноградова посадили на цепь в собственной избе как крепостного.

Тяжёлые условия труда и быта, сложная моральная обстановка в конечном итоге надломили здоровье Виноградова. Мастер уже не мог работать так эффективно, как раньше, а Черкасов требовал результатов. Виноградову перестали выплачивать жалованье, к нему приставили караул, лишили возможности руководить рабочими.

Дмитрий писал письма Черкасову, где рассказывал, что объявлен арестантом, и его «грозят вязать и бить без всякой причины». Учёный не знал, что всё происходит с одобрения и по приказу барона. Черкасов лично отдавал приказ, чтобы Виноградова под караулом держали у печи всё время, пока длится обжиг.

Кроме «Обстоятельного описания чистого русского порцелина...» учёный оставил и несколько записей о своём состоянии: «Краткая младость прошла, рано я стал стариком». Виноградов умер в 38 лет. Весь его архив был изъят тайной канцелярией императрицы.

Не сохранилось никаких прижизненных изображений Виноградова. Известно только, что он был высокого роста с тёмно-каштановыми волосами. Могила учёного была утеряна.

В 1969 году скульптор ИФЗ Глеб Садиков изготовил статуэтку первого русского фарфориста. По её мотивам в 2020 году была выпущена современная версия.

Труд Виноградова принёс славу русскому фарфору, а вот имя его было забыто до начала 20 века. После революции 1917 года архивы тайной канцелярии рассекретили и узнали, что именно Виноградов — изобретатель русского фарфора.

Наследие Дмитрия Виноградова

Наработки учёного дали начало развитию фарфорового дела в России. К 19 веку в стране появились уже более 30 частных фабрик. Однако Императорский фарфоровый завод вплоть до революции оставался единственным государственным предприятием по изготовлению фарфора.

В 20 веке сервиз «Собственный» стал прообразом знаменитой росписи «Кобальтовая сетка», созданной в 1944 году художницей Анной Яцкевич. Посуда с ярко-синим узором с золотыми звёздочками выпускается до сих пор и является визитной карточкой Императорского завода.

На Императорском фарфоровом заводе за годы изменилось оборудование, но в основе производства по-прежнему используются открытия Дмитрия Виноградова. Современные мастера помнят о наследии учёного и обращаются к нему в создании новых изделий. Редкие произведения самого Виноградова сейчас обладают коллекционной ценностью, они хранятся в Русском музее и в Музее Императорского фарфорового завода при Эрмитаже.