Что такое шампанское

Многие называют шампанским любое игристое вино, но с точки зрения виноделов это не совсем верно. Шампанское — это только то вино, которое создают в регионе Шампань, из определённых сортов винограда по классической технологии вторичного брожения.

Официальное наименование «шампанское» (champagne) защищено французским законом, который действует на территории ЕС. Даже если в других странах используют те же сорта винограда или похожие технологии, такие вина не могут называться шампанским.

Итальянское просекко, испанская кава и французский креман тоже относятся к игристым винам, но производятся по другим методам и имеют свой стиль.

Когда виноделы говорят о «стиле вина», они имеют в виду вкус и характер напитка — его аромат, плотность, свежесть и послевкусие. На стиль влияют сорт винограда, климат и методы производства, поэтому каждое шампанское «звучит» по-своему.

Шампань — самый северный винодельческий регион Франции. Его прохладный климат и меловые почвы создают особые условия для винограда. Он зреет медленно и сохраняет кислотность, которая обеспечивает вину свежесть, а также способность долго храниться и раскрывать со временем свой вкус.

По мере выдержки вина свежие цитрусовые и яблочные ноты переходят в более глубокие — медовые, ореховые, хлебные. Также мел отражает солнечный свет и удерживает влагу, помогая лозам винограда получать достаточно тепла даже в прохладное лето.

Когда мы пробуем еду, язык различает вкус — сладкое, кислое, солёное — а нос улавливает запах. С вином всё иначе: вкус и аромат соединяются. Когда мы делаем глоток, аромат поднимается изо рта в нос и ощущается при выдохе — так мозг воспринимает его как часть вкуса. Поэтому, когда говорят о «вкусе шампанского с нотами яблока или хлеба», имеют в виду сочетание аромата и послевкусия вина.

В Шампани разрешено использовать только восемь сортов винограда. Их можно смешивать, создавая купаж, или применять по отдельности: отсюда появляются разные стили.

Классическое шампанское — это купаж из трёх основных сортов винограда — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье. Шардоне отвечает за свежесть и минеральные ноты, Пино Нуар придаёт вину глубину и насыщенность, а Пино Менье — мягкость и лёгкие фруктовые оттенки.

Сначала виноград давят и получают тихое вино (без пузырьков) — основу будущего напитка. Затем его разливают по бутылкам, добавляя немного сахара и дрожжей. Начинается второе брожение — ключевая стадия, благодаря которой шампанское становится игристым. Внутри бутылки образуется углекислый газ, который остаётся в вине и создаёт мелкие, устойчивые пузырьки — главный признак хорошего шампанского.

Выдержка длится не менее 15 месяцев (для винтажных вин — минимум 36). За это время напиток становится гармоничным и приобретает характерный вкус и аромат, за которые шампанские вина ценят во всём мире.

Винтажными (от англ. vintage — «урожай») называют шампанские вина, сделанные из винограда одного особенно удачного года. Такие вина выдерживают дольше, чтобы их вкус и аромат стал ещё глубже и сложнее. Невинтажные шампанские, напротив, создаются из купажа вин разных лет. Это позволяет производителям сохранять стабильный вкус и стиль от партии к партии, независимо от погодных условий.

Главная ценность шампанского — уникальное сочетание климата, почвы и традиций, которые невозможно повторить за пределами региона.

Как появилось шампанское: первые игристые вина

История происхождения шампанского началась задолго до того, как в Шампани появились первые винодельни. Ещё в античные времена, примерно за 1000 лет до нашей эры, греческие и римские виноделы замечали, что иногда вино в бочках начинало «вскипать» само по себе.

Несмотря на то, что это явление повторялось из года в год, никто тогда не понимал, что именно происходит — просто знали, что иногда вино «живёт своей жизнью».

Осенью, когда холода останавливали процесс брожения, в напитке оставалась часть сахара. Весной, с первыми тёплыми днями, дрожжи снова «просыпались» и начинали работать. Если к этому моменту вино уже успели разлить в амфоры или закупорить, внутри начинало скапливаться давление.

Напиток пенился, выделял углекислый газ, мутнел и часто просто взрывался в сосудах. Это явление, вторичное брожение, со временем станет основой шампанского, но изначально такое вино считалось бракованным.

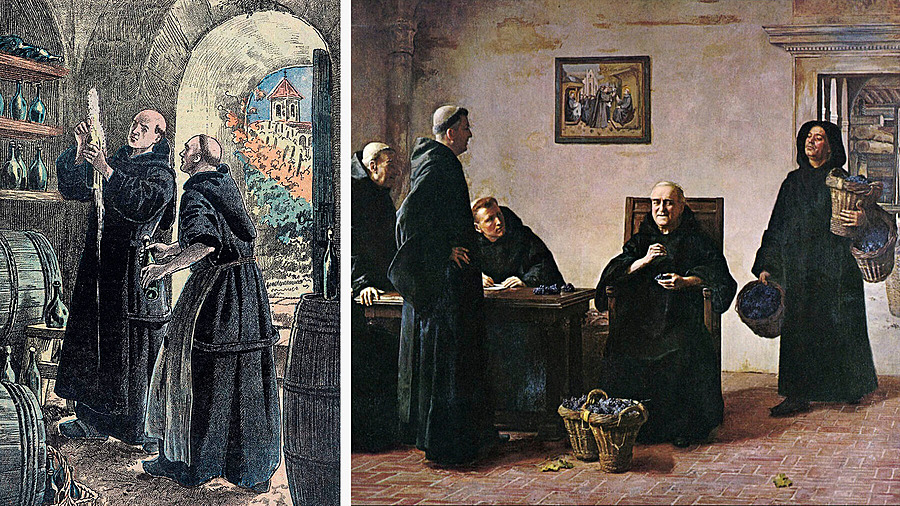

Постепенно виноделие распространилось по Европе. В Средневековье винодельческие традиции обычно хранили и развивали в монастырях. Монахи экспериментировали с сортами и условиями хранения, а также пытались понять, почему одни вина «спокойные», а другие начинают играть пузырьками. Именно в монастыре продолжилась история шампанских вин.

Почему именно монахи занимались виноделием? В Средневековье монастыри были не только духовными, но и хозяйственными центрами. Вино использовалось в богослужении — для причастия, а также как лекарство и повседневный напиток: воду тогда часто было небезопасно пить из-за загрязнённых источников. Монахи делали вино для своих монастырей, а излишки продавали, чтобы содержать обители и помогать бедным. При этом они анализировали урожаи, погоду, особенности брожения и записывали свои наблюдения. Именно в монастырях виноделие стало системным и точным ремеслом.

Одним из первых, кто занялся шампанским всерьёз, стал монах-бенедиктинец Пьер Периньон. Во второй половине 17 века (1668–1715 гг.) он руководил винодельней в аббатстве Сен-Пьер-д'Овиллер — монастыре, расположенном в самом сердце региона Шампань.

По легенде, впервые попробовав игристое вино, монах воскликнул: «Я пью звёзды!». Периньон не изобрёл шампанское, но именно он доработал технологию и сделал напиток узнаваемым.

Периньон много экспериментировал: он смешивал уже готовые вина из одного или разных сортов винограда, чтобы улучшить вкус и аромат напитка. Позже этот приём назовут ассамбляжем.

Он внимательно следил за качеством собранных ягод, а также искал способы контролировать процесс брожения, чтобы вино оставалось прозрачным и сбалансированным, а пузырьки — деликатными и устойчивыми. Наконец, он улучшил укупорку: перешёл на толстостенные бутылки и пробки из дубовой коры, способные выдерживать давление.

Поначалу это были просто наблюдения и опыты монаха, но результаты оказались настолько успешными, что ими заинтересовались и другие виноделы региона.

Опыт аббатства стал распространяться по всей Шампани. Монахи-виноделы начали применять методы Периньона: тщательно отбирать ягоды, смешивать конкретные сорта вин и использовать более прочные бутылки. Постепенно шампанское стало гордостью региона.

Сегодня на месте монастыря, где жил и работал Пьер Периньон, расположен исторический комплекс и церковь, принадлежащие дому Moët & Chandon. Именем винодела названо одно из самых известных шампанских мира — Dom Pérignon.

Шампанское как напиток аристократов. Первые дома шампанского

В 17-18 веках шампанское всё ещё называли просто «вином из Шампани». Его вкус резко отличался от тяжёлых красных бургундских вин, которые прежде были в моде.

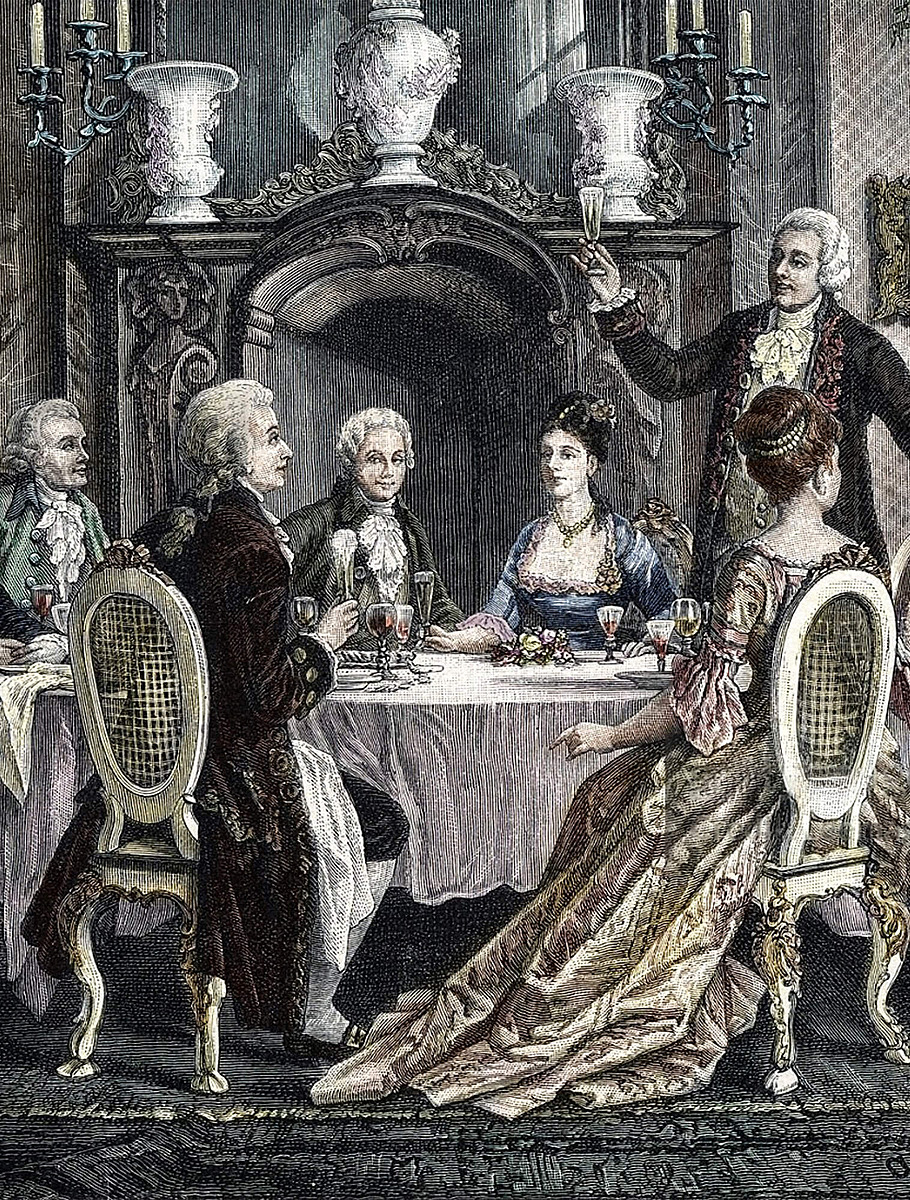

Новый напиток быстро привлёк внимание знати. Особой популярностью шампанское пользовалось при Людовике XV, когда изысканные застолья стали частью светской культуры.

Шампанское пили из широких бокалов в форме чаши — тех самых креманок (coupe), появившихся в конце 17 века. Напиток воспринимали как модный символ принадлежности к кругу образованных и обеспеченных людей.

Дома шампанского задали иную модель производства и продаж. Они ориентировались на широкий спрос и выстраивали долгосрочную маркетинговую стратегию.

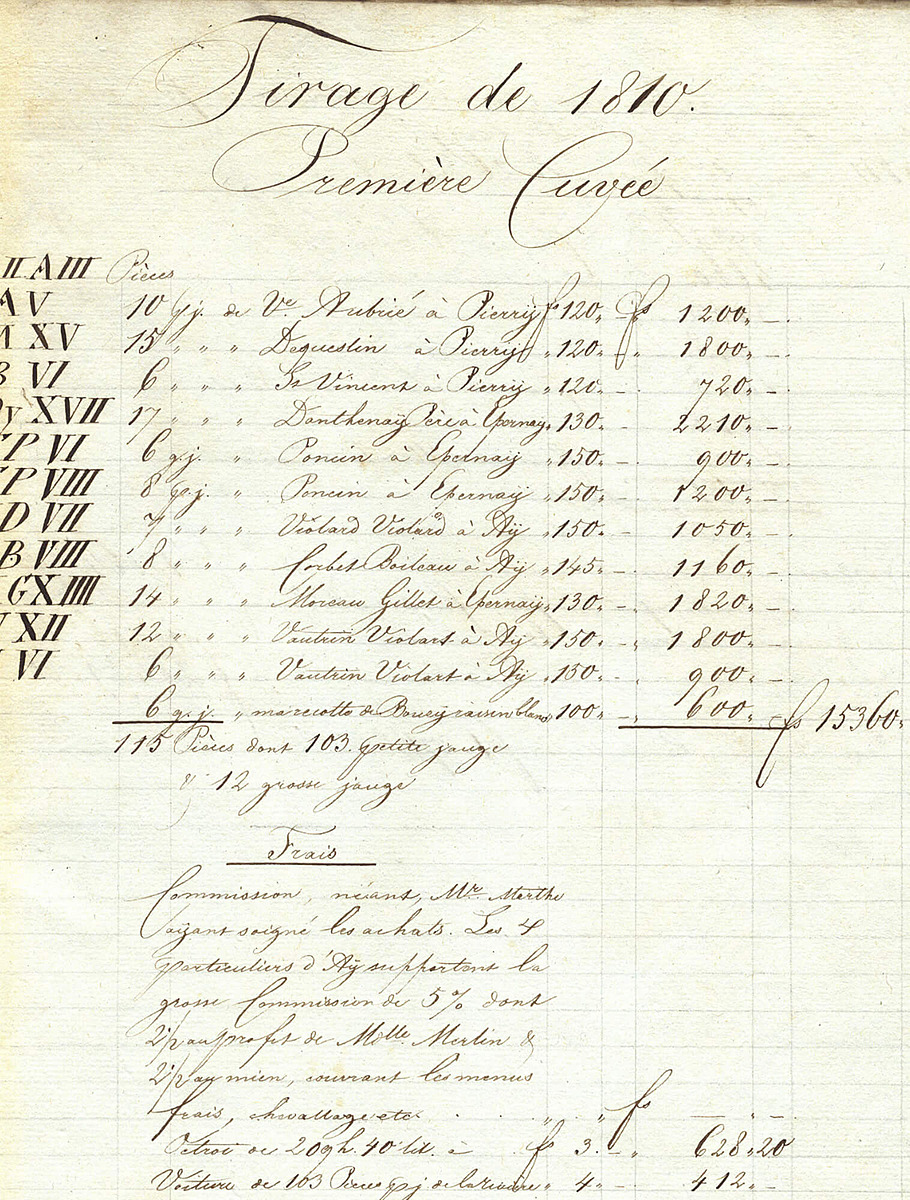

Дома не ограничивались урожаем с одного участка: они покупали виноград у разных фермеров, смешивали вина разных годов, чтобы добиться стабильного вкуса, который не будет отличаться от урожая к урожаю.

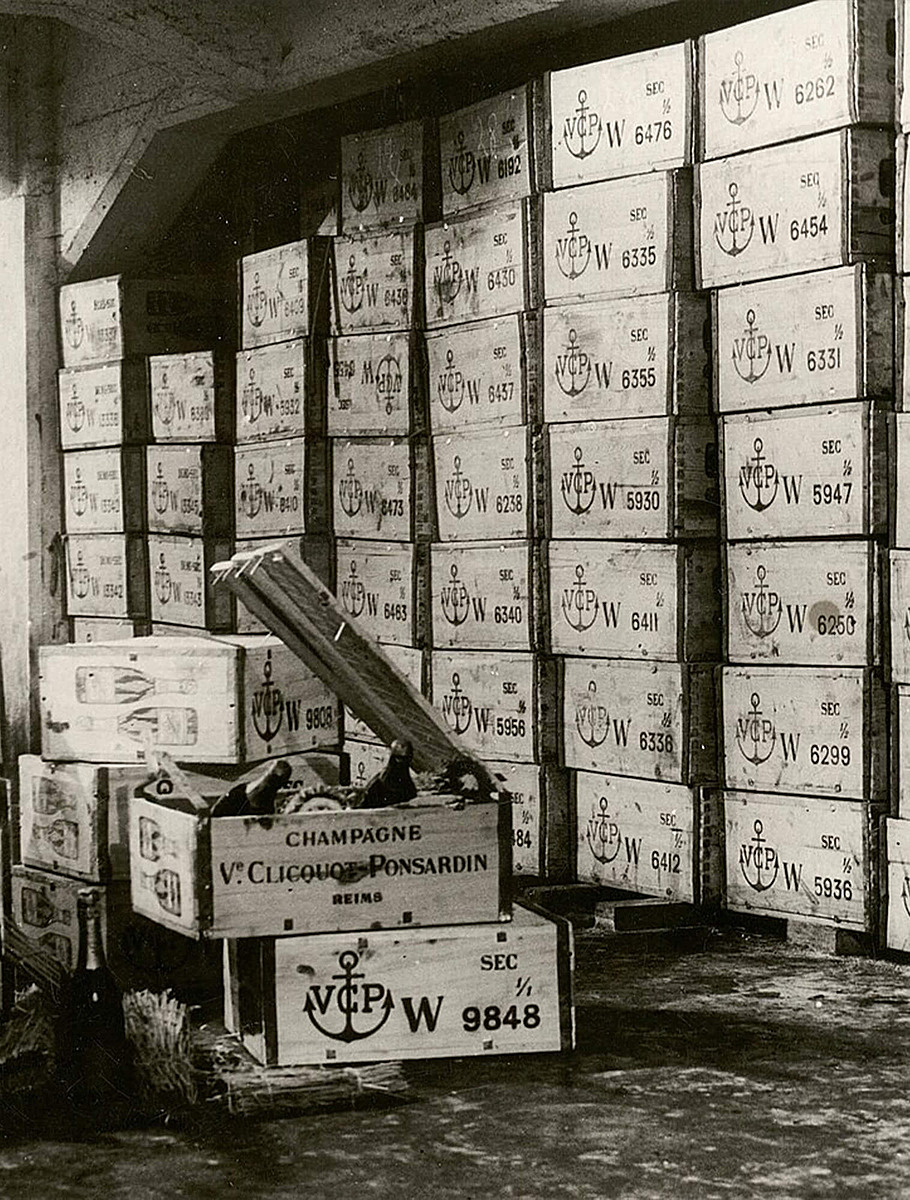

Владельцы домов начали указывать на этикетке свою фамилию как знак качества. Тем самым они создали то, что мы сегодня называем брендом. Именно дома вывели шампанское за пределы региона: они наладили экспорт в Англию, Германию и Россию, сделав игристое вино Шампани узнаваемым по всему миру.

Первым домом шампанского стал Ruinart, основанный в 1729 году Николя Рюинаром, торговцем из Реймса.

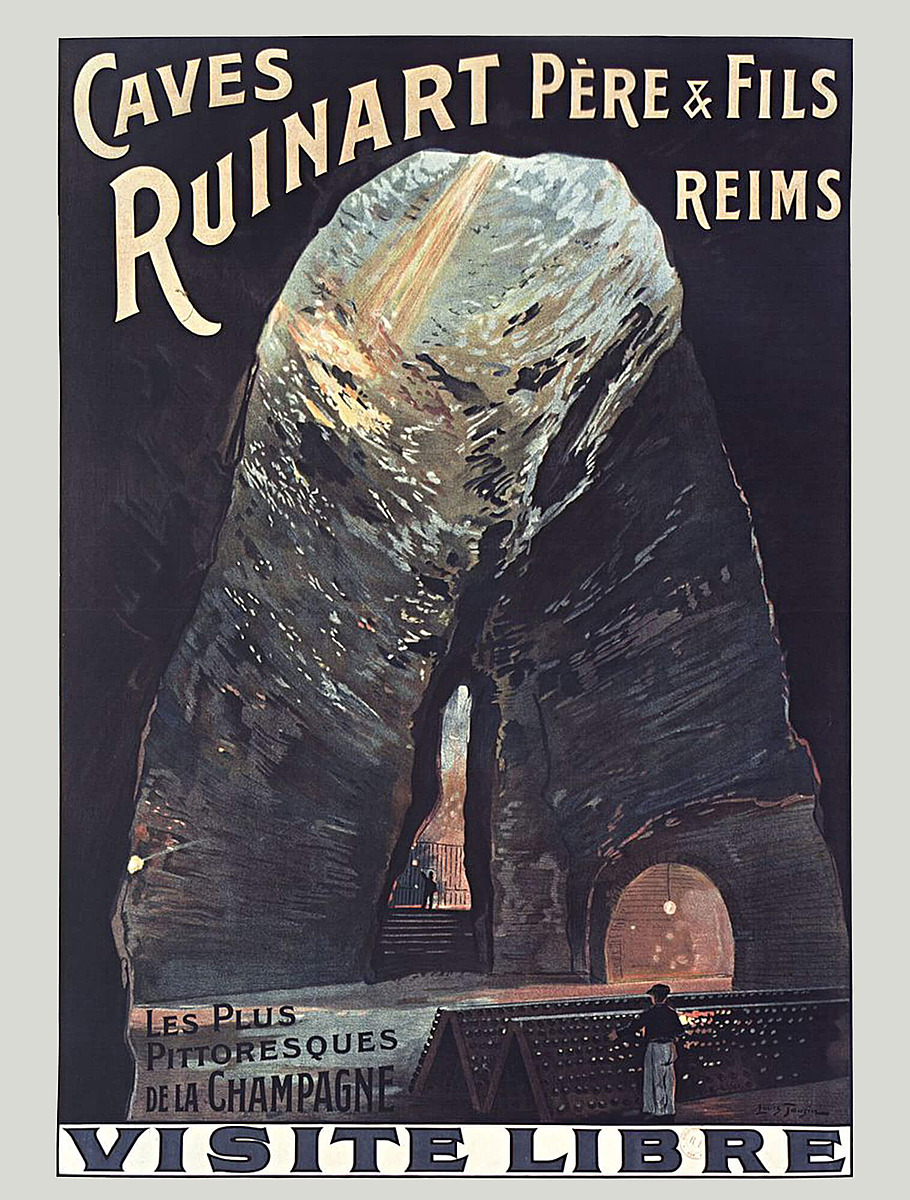

Главным его нововведением стало использование подземных меловых каменоломен города Реймса для выдержки шампанского. Рюинар выкупил часть таких подземелий у землевладельцев и монастырей.

Раньше вино хранили в неглубоких подвалах, где температура менялась в зависимости от сезона, что плохо отражалось на качестве игристых вин. Рюинар заметил, что в старинных меловых шахтах поддерживалась постоянная температура около +10 °C и стабильная влажность. В этих условиях шампанское вызревало медленно и равномерно, сохраняя прозрачность и тонкость пузырьков.

Эта идея оказалась настолько удачной, что вскоре такой метод хранения стали использовать и другие виноделы региона. С тех пор подземные погреба Реймса стали неотъемлемой частью культуры шампанского и сегодня входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Эта фраза появилась в самой Шампани — среди виноделов 18-19 веков. В те времена работа в винных погребах была по-настоящему опасной: бутылки часто взрывались из-за высокого давления, и один взрыв мог вызвать цепную реакцию. Рабочие выходили на смену в защитных масках и с металлическими щитами и с иронией говорили: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Эта шутка виноделов стала афоризмом, а шампанское приобрело первые ассоциации со смелостью и удачей.

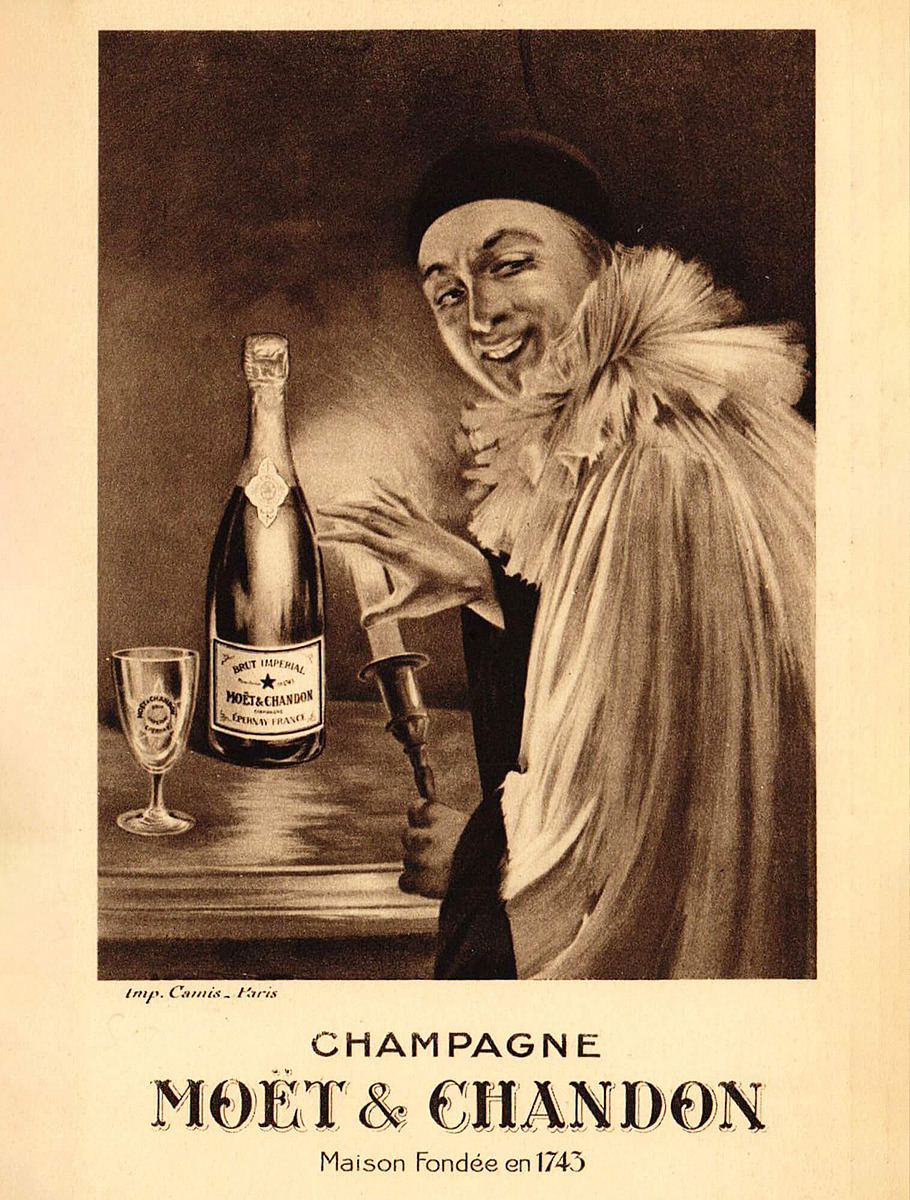

Следом, в 1743 году, началась история шампанского Moët. Дом Moët & Chandon стал первым по-настоящему коммерческим предприятием в истории шампанского. Его основатель Клод Моэт одним из первых наладил масштабный экспорт шампанского в Англию, Германию и Россию и сделал его не просто региональным вином, а международным продуктом.

Moët & Chandon первым начал использовать светские приёмы, балы и театральные премьеры как способ продвижения вина. Внук основателя бренда Жан-Реми Моэт был близким другом Наполеона, и шампанское Moët регулярно появлялось на императорских приёмах и военных празднествах. Такое продвижение сделало бренд успешным и узнаваемым, кроме того, закрепило образ шампанского как праздничного напитка.

19 век: Вдова Клико и технологии, которые улучшили шампанское

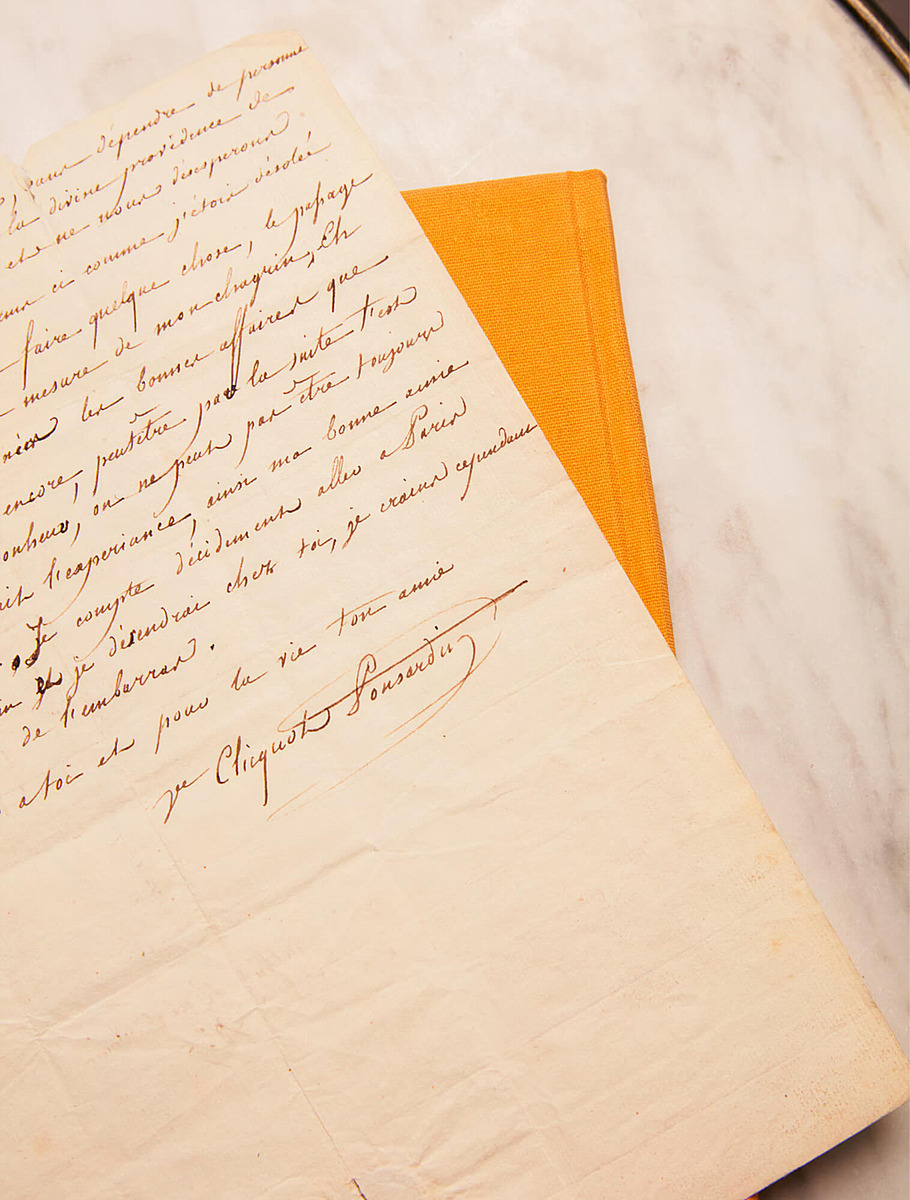

К 19 веку виноделы Шампани довели технологию до совершенства — шампанское стало стабильным по вкусу и другим качествам. Главную роль в этом сыграла Барб-Николь Клико, вошедшая в историю как Вдова Клико (Veuve Clicquot).

После смерти мужа в 1805 году она возглавила семейное предприятие (что было редкостью для женщин того времени) и превратила его в полноценный дом шампанского с единым стилем, строгими стандартами качества и узнаваемым именем.

Появление шампанского Клико стало ключевым этапом в развитии региона. До этого шампанское нередко оставалось мутным: после вторичного брожения на дне бутылки скапливался дрожжевой осадок, и полностью удалить его было невозможно.

Барб-Николь Клико изобрела метод ремюажа — этот процесс стал первым шагом к избавлению напитка от осадка. Она нашла простое, но гениальное решение — установить бутылки горлышком вниз под углом и регулярно их проворачивать.

Для этого придумали специальный стол, который стал обязательным элементом производства во всех домах шампанского. После ремюажа весь осадок собирался у пробки, а вино становилось более светлым и «чистым».

Однако собранный у пробки осадок нужно было как-то удалить. На производстве у мадам Клико бутылку вручную откупоривали: давление выбрасывало осадок вместе с небольшим количеством вина, после чего бутылку доливали и снова укупоривали. Этот финальный этап очистки позже назвали дегоржажем. Метод требовал сноровки, но делал шампанское заметно прозрачнее.

В середине 19 века французский винодел Арман Вальтер усовершенствовал метод дегоржажа. Он придумал замораживать горлышко бутылки в солевом растворе, чтобы осадок удалялся в виде ледяной пробки. Такой способ оказался более точным и удобным, он и применяется виноделами по сей день.

Ремюаж и дегоржаж — две ключевые технологии в истории создания шампанского. Они сформировали его нынешний облик: прозрачный блеск, тонкая игра пузырьков и свежий вкус.

Особое внимание Клико уделяла визуальной стороне бренда: у её шампанского были этикетки с узнаваемым дизайном фирменного жёлтого цвета.

Оттенок этикетки шампанского Клико, известный как Jaune Clicquot («жёлтый Клико»), был зарегистрирован как официальный цвет дома и стал одним из самых узнаваемых в мире вина. Его тёплый солнечный тон выбрали не случайно: он должен был выделяться среди классических белых и бежевых этикеток и передавать энергию, оптимизм и жизнерадостность — как и сам напиток.

Дом Veuve Clicquot пользовался большой популярностью в России. В 1814 году, вскоре после окончания наполеоновских войн, её шампанское попало в Петербург, где оно быстро стало модным при дворе Александра I. Говорили, что русские любят шампанское Клико больше, чем французы — и спрос рос настолько стремительно, что вскоре экспорт в Россию составлял почти треть всех продаж дома.

В середине 19 века у шампанского появилось новое символическое значение. Во времена наполеоновских войн французские офицеры праздновали победы, открывая бутылки саблями. Эта традиция, известная как сабраж, быстро стала символом триумфа и воинской отваги. Производители подхватили этот образ: дома Veuve Clicquot, Moët & Chandon и другие использовали его в рекламе, связывая шампанское с радостью, блеском и праздником. Так шампанское впервые обрело ассоциацию с победой, торжеством, начинаниями.

К концу 19 века шампанское постепенно перестало быть недосягаемой роскошью. Благодаря развитию технологий оно стало доступнее, и теперь его подавали не только на придворных балах, но и на городских праздниках, в ресторанах, театрах и домах состоятельных горожан.

В это время интерес к французскому игристому вину дошёл и до России — здесь началась его собственная история.

Шампанское в России. История советского шампанского

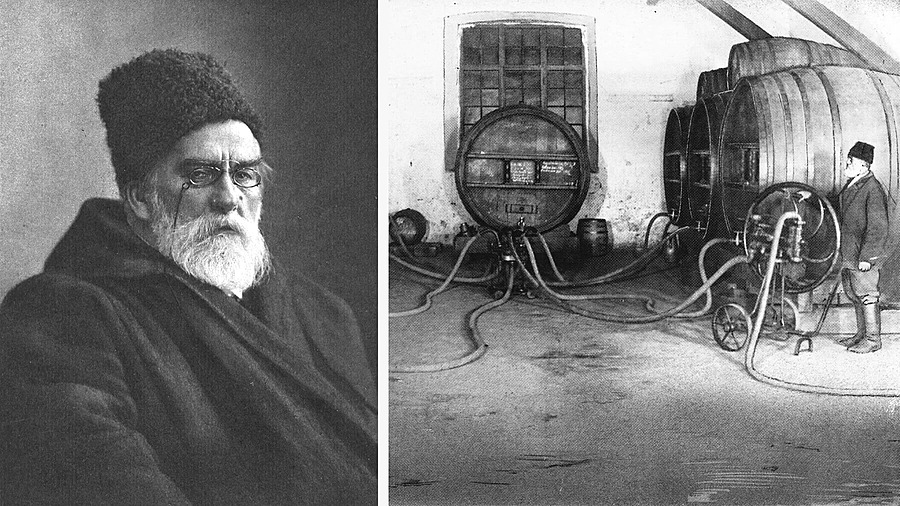

История шампанского в России началась в 19 веке, когда князь Лев Голицын заложил основы отечественного виноделия в Крыму. В своём имении Новый Свет он экспериментировал с сортами винограда и методами брожения, стремясь повторить вкус французского шампанского.

Его вина получали награды на выставках, а одно из первых игристых — «Новосветское» — в 1900 году завоевало Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

После революции 1917 года виноделие оказалось в кризисе: виноградники были разрушены, а оборудования и работников не хватало. Но уже в 1930-е годы правительство поставило перед учёными задачу: создать доступное советское шампанское, которое можно было бы производить в промышленных масштабах. «Вино для народа», не уступающее французскому по вкусу, но доступное по цене.

В 1936 году решение нашли инженеры Антон Фролов-Багреев и Николай Соколов.

Во Франции шампанское делали по классической технологии, когда вторичное брожение происходит внутри каждой бутылки. После этого бутылки месяцами или даже годами переворачивают и осветляют вручную, чтобы удалить осадок. Такой процесс требовал много времени, места и ручного труда.

Фролов-Багреев и Соколов предложили иной принцип, адаптировав непрерывный (резервуарный) метод брожения Шарма под массовое производство. Они предложили проводить вторичное брожение не в бутылках, а в герметичных резервуарах из нержавеющей стали, рассчитанных на высокое давление.

В этих больших ёмкостях вино насыщалось углекислым газом естественным путём — так же, как в бутылках, только сразу в объёме десятков гектолитров. После завершения брожения вино фильтровали под давлением (чтобы не «выпустить» пузырьки), разливали в бутылки и укупоривали.

Такой способ не только сократил срок производства с нескольких лет до 3–4 недель, но и уменьшил себестоимость напитка почти в пять раз. Сегодня этот метод известен во всём мире как «танковый метод» (Charmat method) и используется не только для советского шампанского, но и для итальянского просекко.

Эта технология сделала шампанское доступным каждому советскому гражданину. Его производили по всей стране — от Москвы и Ростова до Молдавии и Крыма.

К 1960-м годам бутылка «Советского шампанского» стояла почти на каждом праздничном столе. Оно стало не просто вином, а символом самого праздника — особенно Нового года. Шампанское открывали под бой курантов, подавали к салату оливье, и этот момент ассоциировался с ожиданием чуда и счастья. Образ шампанского закрепился в фильмах — от «Карнавальной ночи» до «Иронии судьбы» — как знак радости, единения и веры в лучшее.

Шампанское сегодня: тренды, технологии и традиции

Современная Шампань — это регион, где на сравнительно небольшой территории работает около 16 тысяч виноделов. Если раньше внимание мира было приковано к именам Moët, Veuve Clicquot и другим крупным брендам шампанского, то сегодня всё чаще говорят о небольших семейных винодельнях. Их шампанское называют grower champagne — «шампанское виноградарей».

Если крупные дома создают стабильный узнаваемый вкус, то ремесленные виноделы стремятся показать, как меняется шампанское в зависимости от урожая, почвы и года сбора винограда. Их вина могут быть суше, насыщеннее или с более выраженной кислотностью.

В последние годы в регионе всё больше говорят об устойчивом виноделии. Это движение объединяет тех, кто стремится производить шампанское без вреда для природы.

Многие хозяйства переходят на органическое и биодинамическое виноградарство — отказываются от пестицидов, бережно работают с почвой и учитывают природные циклы: например, обрезку лоз проводят в определённые фазы луны. Биодинамика основана на идее, что виноградник — это живая система, где всё взаимосвязано: почва, растения и человек.

Ручной сбор урожая в Шампани обязателен по закону: так виноделы сохраняют целостность ягод и качество вина. Всё чаще используется и переработка стекла — бутылки производят из облегчённого или вторичного стекла, чтобы сократить выбросы углекислого газа и уменьшить углеродный след.

Почему в Шампани до сих пор собирают виноград вручную? Это не дань традиции, а способ сохранить вкус. При машинной уборке ягоды мнутся, сок быстро окисляется и теряет свежесть. При ручном сборе гроздья быстро доставляют в пресс, не давая им нагреться или начать брожение. Рабочие сразу сортируют урожай — отбрасывают плесневелые, повреждённые и переспелые ягоды. Такая аккуратная работа позволяет сохранить кислотность, чистоту и тонкий аромат будущего шампанского.

Наряду с классическими стилями всё большую популярность набирают коллекционные шампанские вина — их выпускают ограниченными партиями, часто без добавления сахара (стиль brut nature) и выдерживают по 5–10 лет. Такие вина получаются более сухими и сложными по вкусу — с нотами миндаля или свежего хлеба.

Шампанское стало частью традиций, в которых радость — не роскошь, а естественное состояние. Его открывают, когда ставят ёлку, заканчивают проект, встречают гостей или поднимают бокалы за чьё-то счастье. Оно по-прежнему напоминает о том, что жизнь стоит праздновать — в ресторане или на кухне, с друзьями или в кругу семьи.

В России шампанское по-прежнему ассоциируется с Новым годом: его открывают под бой курантов, загадывают желание, поджигают бумажку с написанной в ней мечтой и бросают пепел в бокал.

Молодожёны пьют из соединённых лентой бокалов, а чемпионы встряхивают бутылку, превращая победу в фонтан пузырьков — привычный ритуал, который знает весь мир.

Статья носит информационный характер и не является призывом к употреблению алкоголя.