Эпоха Тан: первый фарфор в Древнем Китае

Никто точно не знает, когда и где изобрели фарфор. Принято считать, что он широко распространился в Древнем Китае во времена династии Тан (618-907 гг. н. э.). До этого в Поднебесной использовали его более несовершенную версию — протофарфор.

Материал внешне напоминал настоящий фарфор, но имел ряд отличий, одним из которых был цвет. Протофарфор не обладал характерной белизной из-за высокого содержания железа в глине — древние мастера ещё не умели её правильно очищать. Поэтому подтон изделий варьировался от тускло-серого до коричневого.

Второе отличие — температура обжига. Протофарфор обжигали при высоких температурах, но этого было недостаточно, чтобы добиться свойственной фарфору прочности и полупрозрачности.

Как правило, из него изготавливали посуду и предметы быта — крупные чаши, графины для воды, сосуды для мытья рук. Кроме того, из протофарфора создавали альтернативу бронзовой ритуальной утвари — например, треножника. Это сосуд, в котором грели воду и пищу для жертвоприношений духам предков.

В эпоху Тан на севере Китая был популярен протофарфор байцы — белый материал, который впоследствии стал одной из главных разновидностей известного нам китайского фарфора. Поэт Лу Юй в трактате «Чайный канон» описывал этот фарфор как «подобный серебру и снегу».

Лу Юй часто называют «чайным богом». Поэт первым систематизировал и описал все знания о чае: сорта, технологии сбора и производства, особенности и свойства, культуру и традиции чая. Монументальная работа поэта до сих пор изучается поклонниками чая по всему миру.

Фарфор эпохи Сун: расцвет ремесла и уникальные системы обжига

Один из самых интересных периодов истории китайского фарфора — это эпоха правления династии Сун (960–1279 гг.). В это время в стране формируются пять центров гончарного мастерства, восемь уникальных систем обжига и столько же видов фарфора.

Один из самых редких и ценных — жуяо или руяо, который производили в печах Ju («Жу»). После обжига мастера ставили изделия на специальные подпорки, а затем покрывали небесно-голубой глазурью. Чтобы избежать прилипания к поверхности во время обжига, дно чаш и ваз часто оставляли без глазури.

Уникальный цвет его глазури современники описывали так: «голубой, как небо, гладкий, как яшма». По одной из версий, в глазурь добавляли полудрагоценный камень агат. Действительно ли это так и что он давал изделиям, неизвестно. Печи жуяо существовали недолго — около 20 лет. После их разрушения технология производства жуяо была утрачена.

До наших дней дошло лишь несколько десятков изделий того времени. Все они хранятся в крупнейших музеях мира и считаются бесценными экспонатами.

В дизайне эпохи Сун преобладал монохром. В гончарных мастерских производили однотонный фарфор белого, чёрного, тёмно-лилового, пурпурного и других цветов.

Эпоху Сун историки считают расцветом производства фарфора. Печи «дракон» обжигали до 25 000 изделий одновременно, а к концу правления династии — более чем 100 000.

Фарфор эпохи Юань: зарождение настоящего фарфора

Важное место в истории китайского фарфора занимает эпоха Юань (1271—1368 гг.). В этот период столицей фарфора становится город Цзиндэчжэнь. Здесь расцветает производство белого полупрозрачного фарфора — подлинного образца древнего китайского ремесла. Развитию производства способствовали природные условия региона — здесь добывали качественный каолин (белую глину).

Поскольку белоснежная посуда особенно хорошо подходила для декорирования, широкое распространение получил расписной фарфор. Мода на него постепенно вытеснила увлечение одноцветным сунским фарфором.

Параллельно с этим в Цзиндэчжэнь зарождается производство знаменитого сине-белого фарфора. В качестве краски китайские мастера использовали кобальт, привезённый из Персии.

В эпоху Юань Китаем правили монголы, и это во многом повлияло на развитие сине-белого фарфора. Такая цветовая гамма имела особое значение в монгольской культуре: в мифологии туманно-синий волк и белая лань считались священными покровителями.

Возможно, именно поэтому сине-белый фарфор высоко ценился — его приобретали для особых случаев и использовали в качестве дипломатических подарков.

Эпоха Мин: как фарфор стал мостиком между культурами

Ещё одной важной вехой для развития фарфора стал период Мин (1368–1644). Именно тогда Китай начинает активный экспорт фарфора и становится его главным поставщиком на мировой рынок.

Чаще всего по Шёлковому пути экспортировали селадон — фарфор с характерной ярко-зелёной глазурью, напоминающей благородный нефрит.

Селадон ценили не только за красоту. Считалось, что если в такую посуду положить отравленную пищу, она изменит цвет или испортится, предупреждая об опасности.

Большинство изделий из селадона эпохи Мин украшены резьбой, цветочным и растительным орнаментом, которые наносились с помощью гравировки. Однако цвет оставался однотонным — ярко-зелёным.

Среди сохранившихся изделий — крупные блюда, чаши и вазы. Более 300 лет селадон оставался самым востребованным экспортным товаром, пока в 13 веке его не вытеснил сине-белый фарфор.

Обмен товарами, как правило, сопровождался обменом культурным. Постепенно китайские сюжеты становились частью декоративно-прикладного искусства других стран. Например, иранские мастера стали украшать керамику изображениями дракона и мифической птицы феникс. А в Османской империи попытались создать собственную версию сине-белого фарфора — так в 14 веке появилась знаменитая изникская керамика.

Мастера из турецкого города Изник пытались подражать китайским коллегам. Только вместо традиционных азиатских узоров они украшали посуду орнаментами с локальными растениями, цветами и геометрическими мотивами. Самыми распространёнными формами турецкого сине-белого фарфора были тарелки, чаши, кувшины и вазы.

Фарфор покоряет Европу

Впервые Европа узнала о китайском фарфоре лишь в 14 веке во многом благодаря путешествиям Марко Поло. Он стал одним из первых европейцев, кто увидел китайский фарфор и описал его в своей книге «Путешествия Марко Поло» («Il Milione»). Редкий и очень дорогой материал быстро стал символом высокого статуса среди местной аристократии.

Европейское название фарфора происходит от старого итальянского слова porcellana (ракушка каури) — видимо, из-за его гладкой и блестящей поверхности. В англоязычных странах его также называют china или fine china. Это дань уважения стране, в которой изобрели фарфор.

Уже к концу 17 века Европу охватила настоящая «фарфоровая лихорадка». Аристократия и состоятельные купцы соревновались в коллекционировании редких азиатских изделий, а европейские мастера пытались разгадать секрет его создания.

Одержимость фарфором пробудила и глубокий интерес к китайской культуре. На Западе стали активней изучать историю древней страны, её традиции и искусство.

Аристократы и королевские дворы не только покупали китайский фарфор, но и заказывали изделия с уникальным декором. Процесс был сложным и многоэтапным: в нём участвовали посредники — представители Ост-Индских компаний или специальные агенты в Китае.

Заказчики отправляли эскизы или детально описывали желаемый декор. Чаще всего это были фамильные гербы, портреты, картины известных художников, сюжеты из библейских притч или мифов Древней Греции.

Мейсен, Севр и Лимож: как появился первый европейский фарфор

Поворотным моментом для европейской истории производства фарфора стало открытие каолина — ключевого компонента, придающего фарфору ту самую знаменитую прочность. В 18 века его залежи обнаружили в Германии, Франции и Англии.

В 1709 году немецкий алхимик Иоганн Фридрих Беттгер совершил настоящий прорыв: опытным путём он вывел заветный рецепт тонкого и прочного фарфора. Учёный добавил в формулу каолин и в результате получил первый в Европе твёрдый фарфор, который не уступал по качеству и красоте китайскому прародителю.

Уже через год полноценное производство твёрдого фарфора запустили в немецком Мейсене. Но настоящий расцвет мануфактура Meissen пережила во второй половине 18 века, когда к ней присоединился художник и скульптор Иоганн Иоахим Кендлер. Он проработал на фабрике более 40 лет.

Во многом благодаря его таланту и стараниям фарфор из Мейсена обрёл мировую славу. Некоторые созданные им предметы до сих пор считаются шедеврами фарфорового искусства.

Именно Кендлер создал первые в Европе парадные фарфоровые сервизы. «Лебединый сервиз» — пожалуй, самый знаменитый из них. Скульптор изготовил набор из 2200 предметов по заказу Генриха, графа фон Брюля, директора фабрики и премьер-министра Саксонии в 1737-1741 годах.

В чём особенность этого сервиза? Посуда была изготовлена в стиле рококо и очень пышно украшена. Рельефный декор, золотая окантовка по краю, роспись в виде лебедей и водяных нимф. Такое щедрое украшательство было несвойственно для того времени, да и сейчас ассоциируется с большой роскошью. Коллекция продолжают выпускать и сегодня — как в классическом исполнении с росписью и золотом, так и в однотонном белом варианте.

Во Франции пионером в производстве твёрдого фарфора стала Севрская фабрика. Она основана в середине 18 века по инициативе короля Людовика XV. Будучи ценителем фарфора, он стремился создать достойного конкурента Мейсену.

Фабрика в Севре находилась под покровительством фаворитки короля мадам де Помпадур. Её связи и влияние помогли мануфактуре привлекать к работе выдающиеся таланты, например, художника Франсуа Буше и скульптора Этьена-Мориса Фальконе.

Фарфор из Севра славился своими яркими оттенками. У каждого было свое название. Один из них «Розовый Помпадур» — цвет, названный в честь покровительницы фабрики. Или же «Королевский синий» (bleu de roi) — насыщенный тёмно-синий цвет, получаемый из оксида кобальта. Цвет стал настолько культовым, что его название стало нарицательным.

Во второй половине 18 века Севрская фабрика была ведущей и самой влиятельной в Европе. Интересно, что до 1780-х годов мануфактура удерживала за собой монополию на производство расписного фарфора.

Однако фарфоровой столицей Франции вскоре стал Лимож.

Производство фарфора в Лиможе началось в 1768 году, когда в его окрестностях обнаружили залежи редкой горной породы. Найденный каолин был уникален и отличался от остальных своей сияющей белизной.

Первыми изделиями из лиможского фарфора стали элегантные шкатулки — узкие продолговатые коробочки для хранения мелочей. Со временем ассортимент расширился, появились новые формы, некоторые использовались как пудреницы и табакерки.

Говорят, что среди поклонниц лиможского фарфора была сама Мария Антуанетта, королева Франции. Она коллекционировала любимый фарфор, заказывала сервизы для личных покоев и даже изделия со своим изображением.

К концу 19 века в Лиможе работали уже более 30 заводов. Многие из них продолжают свою деятельность до сих пор. В регионе действуют десятки исторических мануфактур, включая Bernardaud, Haviland, Deshoulières, Royal Limoges.

Фарфор из Севра, Лиможа и Мейсена не только на годы вперёд определил вкус европейских королевских дворов, но и закрепил за Европой статус одного из мировых лидеров в производстве фарфора.

Англия открывает миру костяной фарфор

Производство фарфора развивалось в разных уголках Европы.

В 1748 году англичанин Томас Фрай создал костяной фарфор. Он добавил в классический рецепт около 45% костяной золы. Получился более лёгкий и тонкий материал мягкого молочного оттенка.

В начале 19 века Джозайя Споуд, владелец одной из старейших фарфоровых мануфактур Англии, усовершенствовал рецепт костяного фарфора. Он обнаружил, что для создания ещё более лёгких и тонких изделий необходимо больше костяной золы, около 50%. Эта формула стала стандартом для английского костяного фарфора.

В чём его уникальность? Главное достоинство, за которое он ценится во всём мире, — это полупрозрачность. Она более выраженная, чем у классического твёрдого фарфора. Костяной фарфор удивляет своей лёгкостью — из-за меньшего содержания кварца и полевого шпата в составе. Но только на вид посуда из костяного фарфора кажется хрупкой, на самом деле она очень прочная.

Костяной фарфор стал быстро завоёвывать популярность. Многие мастера пытались воспроизвести рецепт Споуда. Среди первых последователей были знаменитые мануфактуры Wedgwood и Minton, которые разработали собственные версии костяного фарфора. Вскоре его производство распространилось на Дерби, Вустер и другие крупные керамические центры Англии.

Долгое время Великобритания удерживала монополию на производство костяного фарфора, но в 20 веке его научились изготавливать за рубежом, в том числе в России.

Рождение и развитие фарфора в России

Впервые фарфор в России стали выпускать на Императорском Фарфоровом Заводе в Санкт-Петербурге. Он был основан в 1744 году по инициативе императрицы Елизаветы, дочери Петра I, и первоначально назывался «Невской порцелиновой мануфактурой».

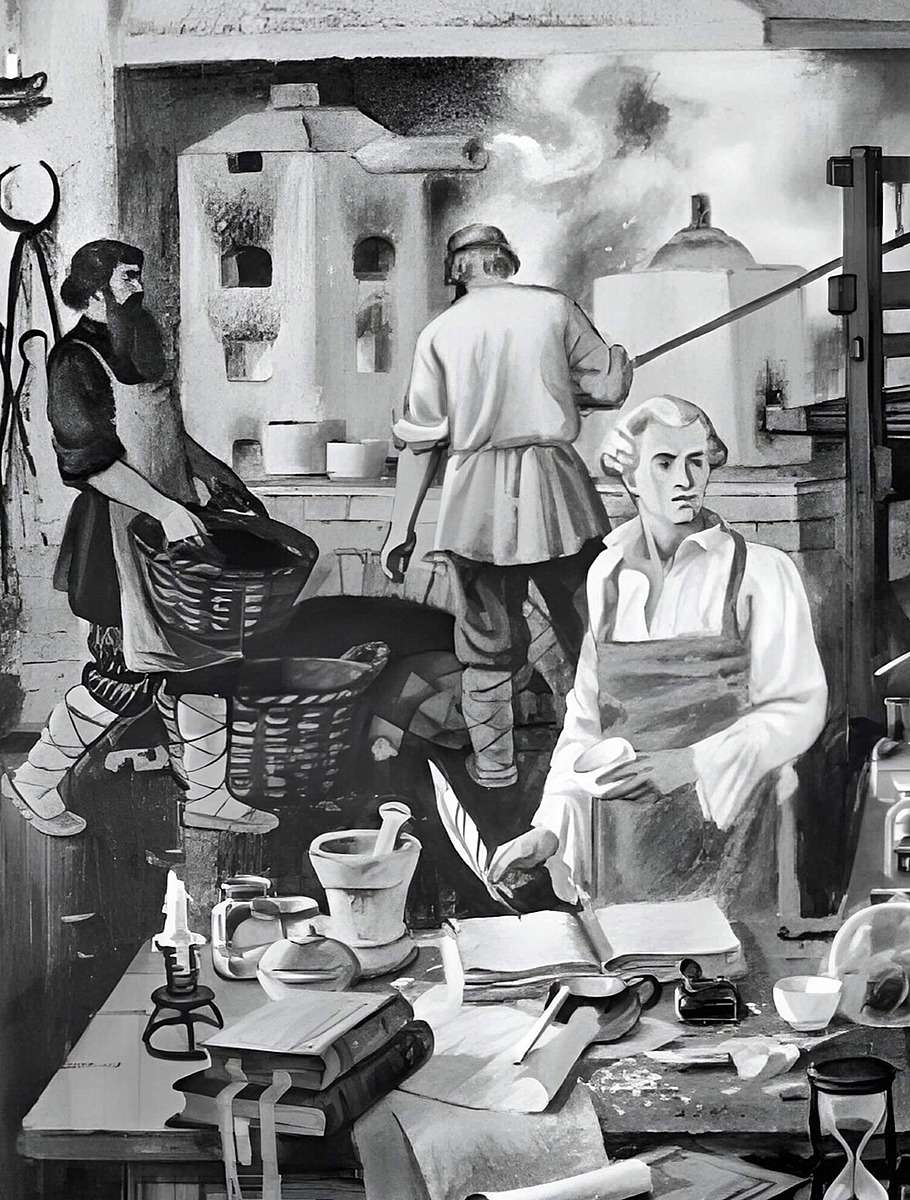

Создать фарфор, который бы ничем не уступал мейсенскому, поручили химику Дмитрию Виноградову. Учёный экспериментировал с сырьём и методами обжига, использовал разные породы дерева в качестве топлива и даже самостоятельно конструировал печи.

Оптимальный состав фарфоровой смеси удалось подобрать лишь в 1747 году. Рецепт состоял из белой гжельской глины, кварца и алебастра.

На протяжении всех экспериментов учёный вёл дневник, фиксируя каждый этап своей работы. Результатом стали первые в Европе труды о керамике — «Записки о фарфоре, как оный производится в бытность мою на кирпичных заводах в С.-Петербурге» и «Обстоятельное описание чистого порцелина…».

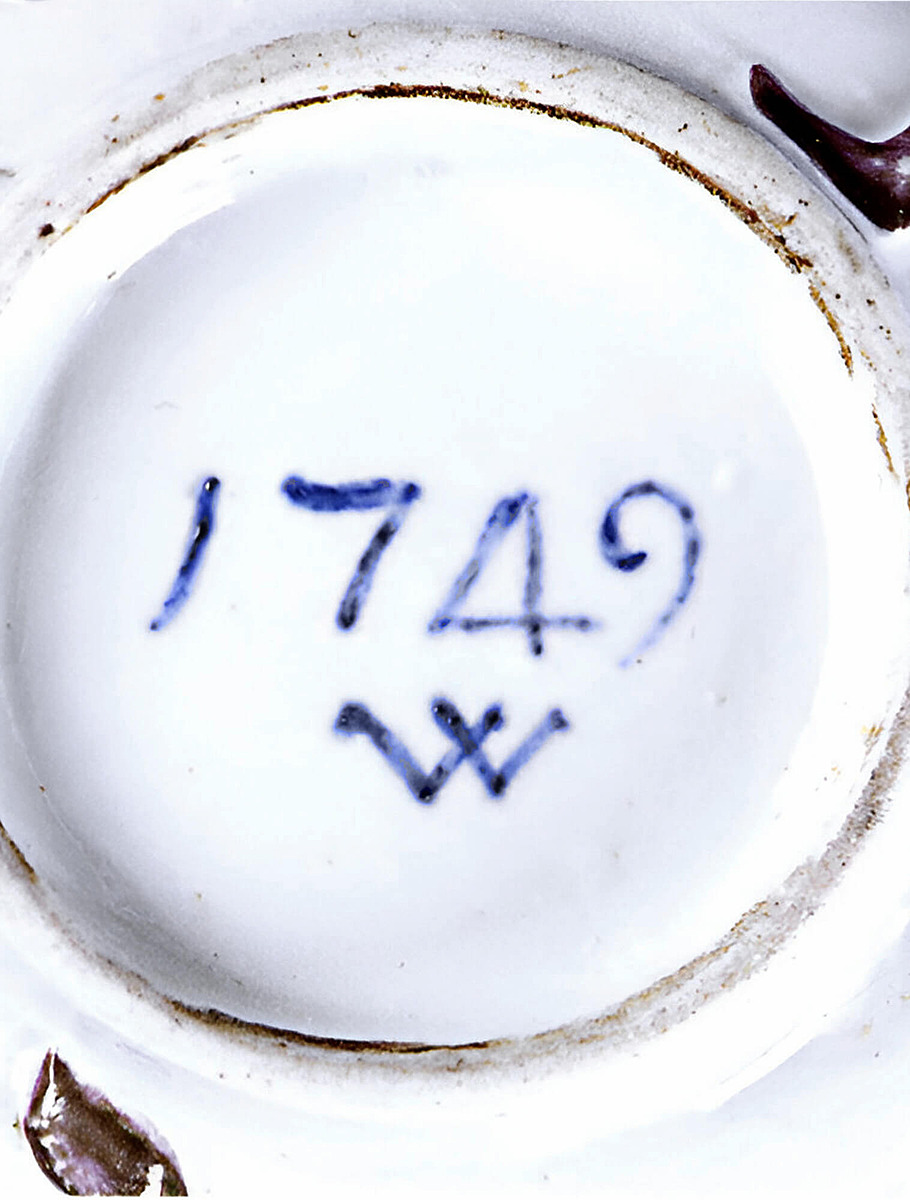

До наших дней дошли ранние изделия мануфактуры, среди которых табакерки, восточные фигурки, а также чайные и кофейные сервизы, украшенные подглазурной синей росписью. Многие из них хранятся в музеях. Например, в Эрмитаже представлена коллекция из более чем 30 000 изделий.

Расцвет мануфактуры пришёлся на вторую половину 18 века, в эпоху правления Екатерины II. Именно тогда фабрика обрела особую славу, получив заказ от императрицы на создание 56 роскошных парадных фарфоровых сервизов. Каждый из них включал до тысячи предметов.

Самый знаменитый из них — «Арабесковый». Посуда из серии выполнена в стиле строгого классицизма и украшена античным орнаментом.

В 1968 году Императорский Фарфоровый Завод произвёл первые изделия из костяного фарфора. До сих пор предприятие остаётся единственным производителем костяного фарфора в России.

Императорский фарфоровый завод стал для Петербурга важным, если не градообразующим предприятием. Вокруг него вырастали целые кварталы с жильём для работников, учебными заведениями и прочей необходимой для жизни инфраструктурой.

Однако значимость фабрики выходила за пределы города и охватывала всю страну. Собственное производство фарфора позволило России снизить зависимость от импорта и наладить экспорт в другие страны.

Русский фарфор ценился за рубежом, в том числе в Европе. Об этом говорит тёплый приём на различных международных выставках.

Так, на первой Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году Императорский фарфоровый завод представил две вазы с декоративной живописью. Продукцию фабрики, как и её мастеров, удостоили почётных медалей.

Древний фарфор, созданный в Китае, прошёл долгий и захватывающий путь, став неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Из скромного ремесла он превратился в нечто большее.

Когда-то он был символом статуса и хорошего вкуса, а сегодня стал предметом изучения разных эпох и культур. Об истории посуды из фарфора пишут книги и научные статьи. Фарфор коллекционируют, им любуются, пользуются каждый день. И он по-прежнему остаётся эталоном в мире посуды.