Как чай пришёл в Россию

История чая в России началась в 1636 году, когда русские послы привезли китайский чай в дар царю Михаилу Фёдоровичу от монгольского правителя Алтын-хана. У России, в отличие от Монголии, не было прямых торговых отношений с Китаем. Поэтому Алтын-хан решил подарить чай как ценный и модный продукт, который в Монголии пользовался большой популярностью.

Напиток не произвёл на царя большого впечатления — культура чаепития России была не знакома. Василий Старков, один из тех самых русских послов, так описывал свои впечатления о чае: «Чай у нас вещь неслыханная. Не знаю, считать его за дерево или за траву. Чай варят в воде, прибавляют ему молока и пьют горячим».

К столу подавали холодные напитки — морс или квас. Горячие — сбитень, взвары, травяные настои — пили не за трапезой, а как лекарство от простуды или чтобы согреться в холодное время года (в поездках, на ярмарках).

Сбитень — один из самых популярных горячих напитков до 17 века. Это пряный густой напиток, который варили на основе мёда, специй и трав. Иногда вместо воды использовали вино или пиво. Взвар (узвар) — это сладкий лёгкий напиток наподобие компота, сваренный из сухофруктов, ягод, трав и мёда.

Регулярные поставки чая в Россию наладились в конце 17 века, с началом правления Петра I. Царь высоко ценил импортные гастрономические новинки — для него они были символом прогресса и европеизации России. Поэтому многие дворяне и купцы внедряли привычку пить чай в быт своей семьи, чтобы заслужить симпатию царя.

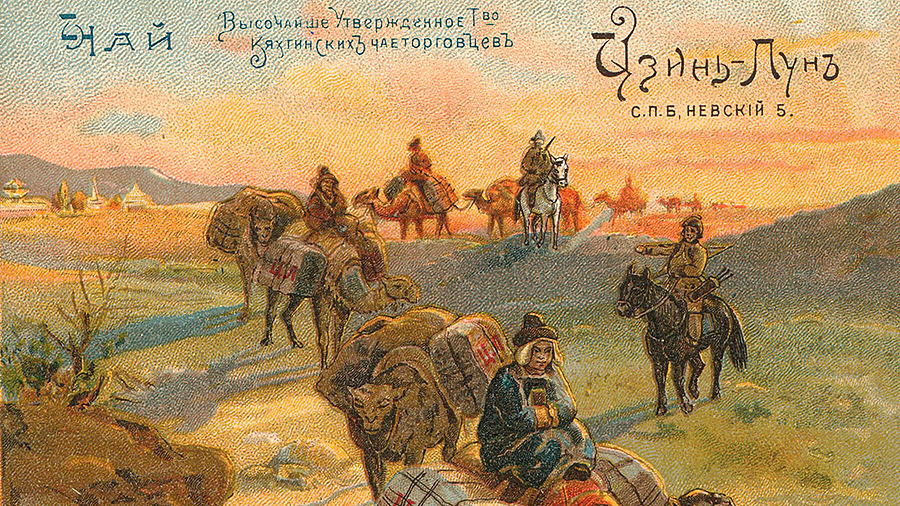

Если в Европу чай привозили морским путём, то в Россию его везли в основном по суше — караванами верблюдов и лошадей. Путь китайско-русского чая проходил через Монголию и был очень долгим — от 6 до 8 месяцев.

Пунктом назначения караванов был небольшой городок Кяхта (республика Бурятия), который вскоре превратился в крупный центр русско-китайской торговли. «Великий чайный путь», как его называли, просуществовал до конца 19 века, пока в Сибири не построили железную дорогу.

В долгой дороге важно было сохранить качество чая. Его упаковывали в «цибики» (с монгольского «плетёнка», «плетёный ящик») — ящики, плетёные из камыша. Один цибик вмещал около 30 кг чая. Внутри стенки ящика были обложены бумагой или свинцовой фольгой (для дорогих сортов), сверху их обшивали кожей.

В этот период чай был очень дорогим, его могли себе позволить только самые богатые люди из дворянства, купцов и горожан. Фунт чая (примерно 410 грамм) стоил столько же, сколько 50 кг зернистой икры или 2-3 коровы.

Расцвет чайной культуры и появление самовара

В 1880-х в России появился индийский и цейлонский чай благодаря торговым отношениям с Великобританией. Эти чаи были доступнее китайского — из-за удобной морской доставки и демократичной ценовой политики. В этот период Британия стремилась с помощью своих колониальных плантаций конкурировать с Китаем на чайном рынке, поэтому снижала цены.

После строительства Транссибирской магистрали (конец 19 — начало 20 века) привозить чай в Россию стало ещё проще и дешевле. Так чай вошёл в повседневный обиход людей с высоким и средним достатком, а небогатые крестьяне могли позволить себе чай по праздникам.

Попытки вырастить «свой» русский чай предпринимались ещё с 1814 года, но вплоть до XX века успехом они не увенчались — климат и конкуренция импорта делали собственное производство невыгодным. Лишь в советскую эпоху появился грузинский чай, который занял значительное место на рынке.

До середины 18 века воду для горячих напитков кипятили в печи или на открытом огне. Этот способ был не очень удобен: нужно было топить печь или разводить огонь, ждать, пока нагреется вода, а потом поддерживать её горячей.

Поэтому самовар стал своего рода инновацией. Он позволял сохранять температуру воды во время долгих чаепитий, был компактным и красиво смотрелся на столе.

Впервые русский самовар появился в 1740-х годах на Урале, однако имя изобретателя этого устройства осталось неизвестным.

С 1820-х годов самоварной столицей стала Тула — там появились первые специализированные самоварные мастерские. Тула была центром металлургии и оружейного дела в России и, конечно, у тульских мастеров был огромный опыт работы с металлом.

Чаще всего самовары делали из меди. В центре устройства находилась жаровня — труба, заполненная горячими углями. Внизу трубы — поддувало, отверстие с дверцей для притока воздуха. Вода кипела в резервуаре вокруг трубы, а сверху на специальной конфорке стоял заварочный чайник с крепкой заваркой.

Гости наливали немного заварки и разбавляли кипятком по вкусу. Иностранцы называли самовар «русской чайной машиной» — альтернативного устройства за рубежом не было.

Самовар стал главным символом русского чая и вокруг него строилось всё чаепитие. Возникло выражение «усидеть самовар» — выпить много чашек чая.

В то время, как в Европе популярность делили кофе и чай, в России безусловным фаворитом стал чай. Кофе, впервые привезённый из Голландии Петром I, пили в дворянских салонах Петербурга и Москвы, но главным горячим напитком как у дворян, так и у народа стал чай.

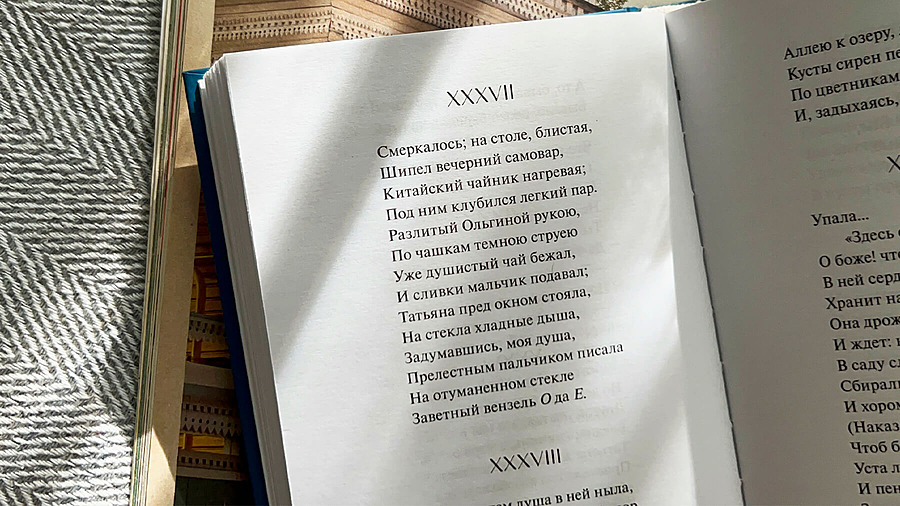

Традиции чаепития на Руси предполагали чай за завтраком, после полудня (заимствованное у англичан five o’clock tea) и в 9-10 часов вечера. Самовар брали с собой в дальний путь, даже в поезд, и наполняли водой на каждой станции. Иностранцы иронизировали над этим обычаем. «В поезде русский превращает своё купе в чайную», — писал в воспоминаниях один немецкий путешественник.

В русской культуре чаепитие часто упоминают как способ успокоиться, замедлиться, восстановить силы. Это отражается в народных пословицах: «Выпьешь чайку — забудешь тоску», «Чай пить — век не тужить», «Чай не пить — так и силы нет».

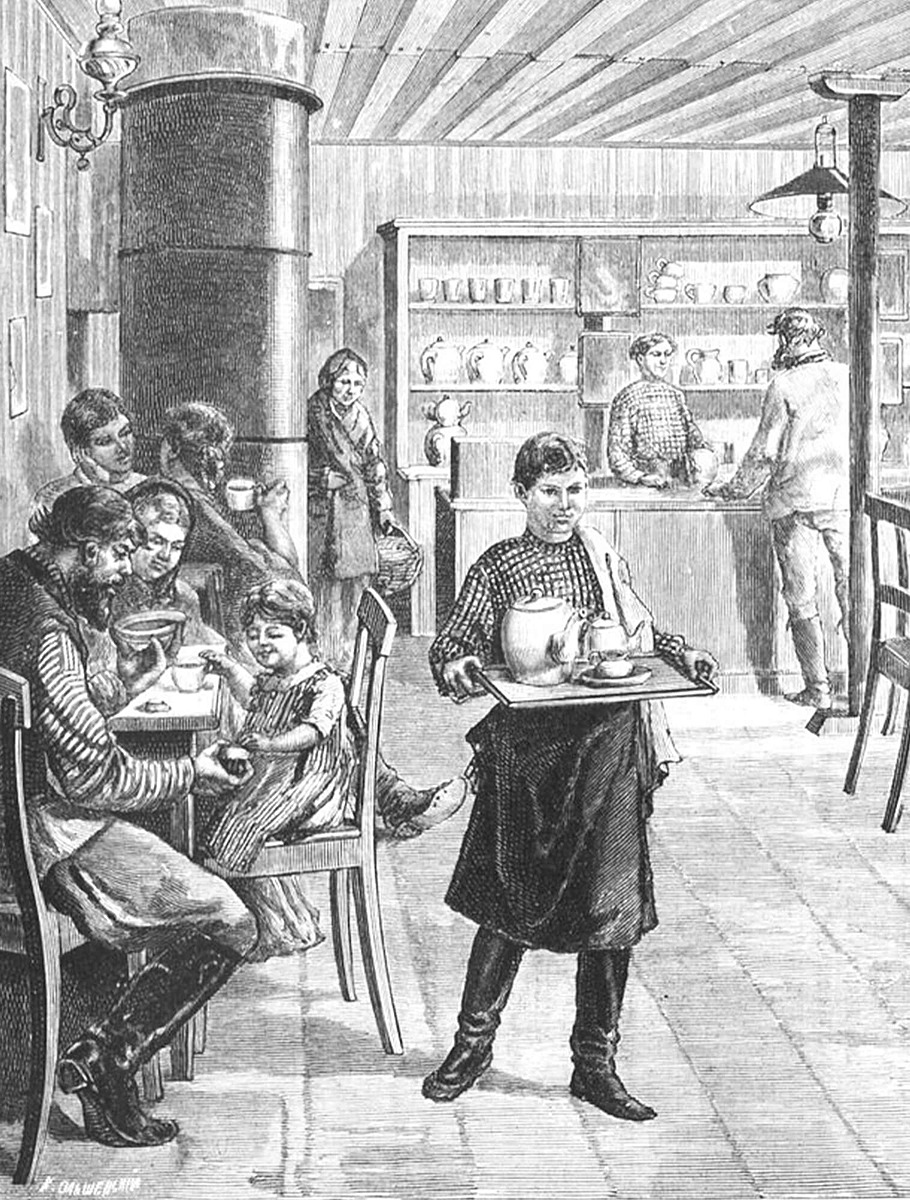

С 19 века чайной столицей становится Москва. Появляются крупные магазины чая, чайные и трактиры. В Москве сложились свои традиции: чай пили очень крепким и обжигающе горячим.

О слабо заваренном чае появилась поговорка: «Такой чай, что сквозь него Москву видно». От такого чая москвич отказывался, как и от чая, налитого из чайника. Кипяток важно было наливать именно из самовара.

Чем отличалось чаепитие у разных сословий? Чайный этикет в России

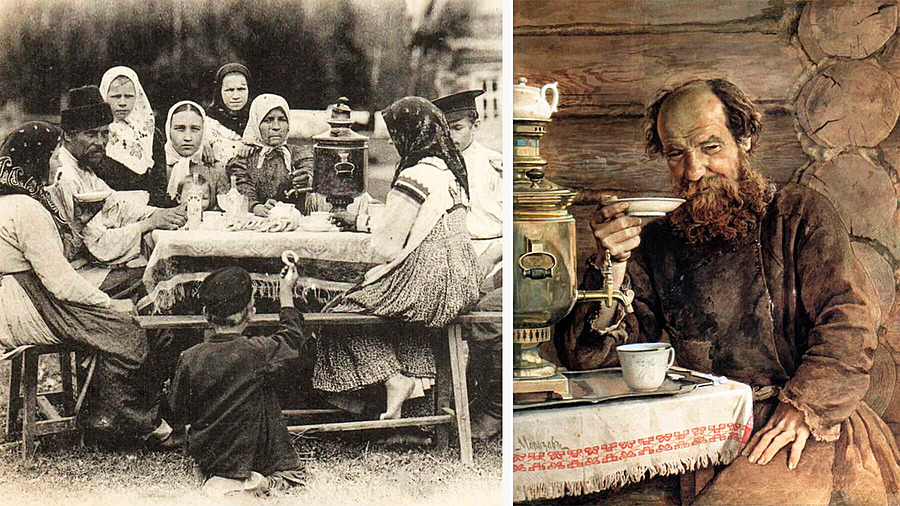

Стоит отметить, что собирательный образ русского чаепития основан на традиции среднего класса — купцов, мещан (городских жителей среднего достатка) и зажиточных крестьян. Среди дворян было модно следовать чайным традициям Европы. А крестьяне не всегда могли себе позволить чаепитие с полным столом угощений. Расскажем подробнее, как различались чайные традиции у разных сословий.

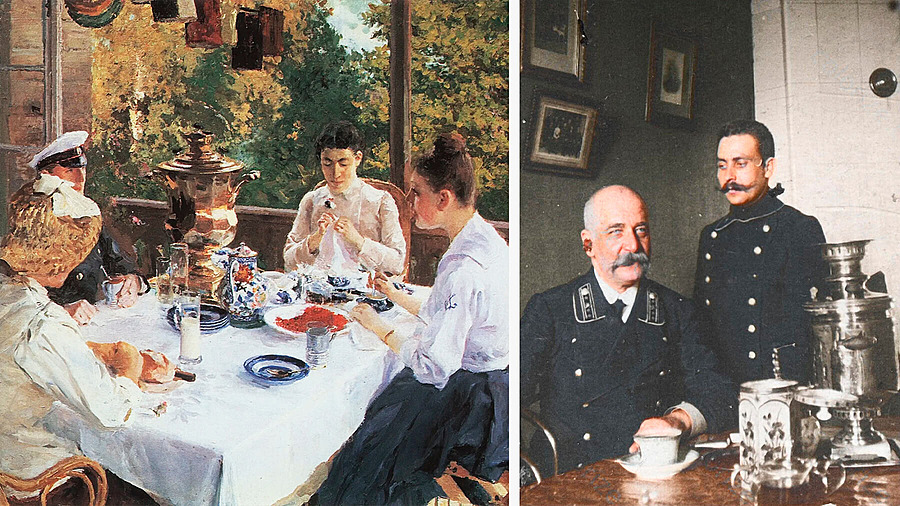

Дворянское чаепитие — это светский приём, на котором демонстрировали изысканную посуду и европейские манеры. Чай пили за небольшим столиком в гостиной, на столе стоял фарфоровый сервиз и серебряные приборы.

В богатых домах использовали тонкий импортный фарфор (Мейсен, Севр) или изделия Императорского фарфорового завода. Самовар не всегда был центром стола — иногда его ставили в буфетной или на отдельном столике.

Хозяйка разливала чай из заварочного чайника, в чай добавляли молоко по европейской моде. К столу подавали пирожные, печенье, булочки и фрукты. Гости вели светскую беседу, обсуждая спектакли, музыку, литературу, новости двора — затрагивать слишком личные или бытовые темы было не принято.

С середины 19 века среди мужчин стало популярным пить чай из стакана в подстаканнике. Родилась эта традиция у чиновников и военных. Женщины из высших кругов пили чай только из чашек.

В чайном этикете у гостя было три способа показать хозяйке, что он больше не хочет чая. Накрыть чашку блюдцем, опрокинуть чашку на блюдце или положить ложку в чашку.

У купцов, мещан, зажиточных крестьян чаепитие было более домашним, гостеприимным. Если для аристократии важна была форма (этикет, манеры, европейский стиль сервировки), то купцы показывали свой достаток изобилием угощений. Чай пили за большим столом с родственниками и соседями, гостям предлагали варенье, пироги, баранки, конфеты, пастилу, пряники. Самовар был неизменным центром чайного стола.

Обычно люди среднего достатка использовали фарфор отечественного производства (Мануфактура Гарднера, Дулёвский фарфоровый завод) или фаянс. Горячий чай могли пить из блюдца, что у дворян считалось признаком простонародности. Беседы за чаем вели более свободные — от деловых переговоров до обсуждения семейных новостей.

Франц Гарднер стал первым частным производителем фарфора. Он основал свою фабрику в Вербилках (Московская область) в 1766 году. Гарднер ориентировался на покупателей среднего достатка: посуда была более массивной, чем у ИФЗ, а украшали её яркими орнаментами из полевых цветов и ягод.

Чай было принято пить с сахаром. Но поскольку сахар был очень дорогим (сахарное производство появилось в России только в начале 19 века), его расходовали экономно. Так возникла традиция пить чай «внакладку» (с кусочком сахара за щекой) или «вприкуску» (резать кусок сахара на мелкие кусочки и медленно есть как лакомство, по другой версии — положить кусочек сахара в рот и сделать глоток).

Небогатые крестьяне не могли себе позволить ежедневное чаепитие — чай был угощением, которое подавали по праздникам или при встрече дорогих гостей.

Гости сидели за общим столом, иногда на простых лавках. Пили чай из керамических кружек или стеклянных стаканов. В качестве сопровождения подавали хлеб, сушёные фрукты или мёд, по праздникам — пироги. Крестьянское чаепитие проходило душевно и непринуждённо, без каких-либо формальностей.

Чай заваривали некрепко, часто использовали заварку повторно. Для русского народного чаепития были привычны травяные чаи (мята, липа, иван-чай) — травы были бесплатными и всегда «под рукой». Иногда в составе «русского» чая был и чёрный чай, и травы. Так делали, чтобы экономить дорогой чёрный чай.

Чай в СССР

В советскую эпоху чай стал по-настоящему народным напитком. Если в 19 веке он ещё сохранял налёт роскоши, то в 1930–1950-е годы чаепитие окончательно превратилось в повседневный ритуал.

Основными поставщиками чая стали Грузия и Азербайджан — здесь появились первые крупные плантации. К концу 1960-х годов они обеспечивали большую часть потребностей страны. Из-за ориентации на собственное производство, дефицита валюты и сложных отношений с Китаем импортный чай стал редкостью. Чаще он попадал в «спецраспределители» и был мало доступен для обычных граждан.

Спецраспределители — «закрытые» магазины и склады в СССР, куда привозили редкие или дефицитные товары (импортный чай, кофе, колбасы, коньяк и пр.), и доступ туда имели не все. Обычно такие магазины создавались для партийных работников, чиновников, особых категорий военных, сотрудников определённых министерств.

Поэтому самый распространённый вид «русского чая» в советскую эпоху — это чёрный байховый (то есть, листовой) грузинский сорт. Его продавали в пачках, жестяных банках или картонных коробках с рисунками.

Но любовь к чаю и привычка пить его несколько раз в день сохранялась. Чай пили на кухне с семьёй или гостями — за простым столом с эмалированным чайником, фаянсовой или фарфоровой (по праздникам) посудой и алюминиевыми приборами. В столовых и буфетах чай наливали в гранёные стаканы, иногда сразу добавляя сахар и лимон.

В поездах стали подавать чай в стаканах с тяжёлыми металлическими подстаканниками, которые украшали чеканкой с видами Москвы, гербом, символами науки и труда.

Фарфоровая традиция тоже продолжилась. Императорский фарфоровый завод в советскую эпоху стал Ленинградским фарфоровым заводом (ЛФЗ).

Если дореволюционный фарфор отличался утончённостью и декоративностью, то в СССР ставка делалась на простоту и функциональность. Строгая лаконичная форма — без излишних изгибов и завитков. Геометрические орнаменты: сетки, ромбы, полосы.

Один из культовых дизайнов времени СССР — легендарная «Кобальтовая сетка», созданная в 1940-х художницей Анной Яцкевич. Дизайн стал популярен и за рубежом, став частью культурного кода России. Сегодня во многих иностранных обзорах Cobalt Net ставят в один ряд с английским Old Country Roses от Royal Albert или Blue Italian от Spode — как «вечную классику».

Сервизы ЛФЗ могли себе позволить не все: их дарили на свадьбы, юбилеи, награждали отличившихся работников. Появилась традиция хранить ценную посуду за стеклом в серванте, чтобы показать свой статус, а доставали её только «для особого случая».

Сервировка чайного стола в русском стиле

Чайный стол «в русском стиле» можно создать, сочетая элементы русского культурного кода с современной эстетикой сервировки. Перечислим предметы, которые помогут сервировать русское чаепитие.

- Самовар. Он остаётся главным символом русского чаепития и располагается в центре стола. Можно использовать электрический самовар из меди, никеля или латуни. Или же заменить его крупным чайником в «русском стиле».

- Фарфоровая чашка с блюдцем и десертная тарелка для каждого гостя. Например, для классической русской сервировки идеально подойдут «Астра» или «Айседора» от ИФЗ.

- Чайная ложка, десертная вилка и нож для каждого гостя.

- Заварочный чайник. По традиции его ставят на специальную подставку на самоваре или рядом с чайником с кипятком.

- Стеклянные вазочки для варенья и конфет.

- Большие фарфоровые блюда или подносы с росписью (гжель, хохлома) используются для подачи пряников, калачей, печенья и других традиционных десертов. В современных ресторанах иногда подают десерты в плетёных корзинках.

- Сахарница с кусковым сахаром и щипчиками.

- Скатерти и салфетки лучше выбрать белые или кремовые, особенно если на столе уже есть яркие элементы: чайник, подносы, декор. Текстиль может быть с вышивкой (традиционный крестик, цветочный кант) или льняным для более «деревенского» стиля.

Кроме чёрного листового чая, для традиционного русского чаепития можно заварить травяные старинные русские чаи: иван-чай, мяту, липу.

К чаю обычно подают: варенье; пирожки или большой пирог, разрезанный на куски (со сладкими начинками: яблоки, ягоды, творог, повидло); горячие калачи, булки, баранки; сливочное масло; печенье, пряники; фрукты и ягоды; мёд; конфеты.

История русского чая тесно переплетается с историей страны. Первый чай в России, привезённый в 17 веке, был диковинкой и роскошью. Со временем сформировались традиции чаепития в России.

Русский чай и русское чаепитие вобрали в себя многое: и душевность крестьянских встреч, и щедрость купеческих застолий, и изысканность дворянских салонов.

Традиции чаепития в России продолжают жить и сейчас — в маленьких ритуалах каждой семьи, в ресторанах, стилизованных под старину. Чай в русских традициях стал символом наслаждения моментом, гостеприимства и общения с близкими — «За чаем беседа спорится».